« O’er the land of the free and the home of the brave ! » (dernier vers de l’hymne états-unien). Évoquant deux faces du mythe.

« Que Napoléon soit l'idole des Yankees, dans leurs bureaux de banque et leurs officines industrielles, c'est qu'il est le Messie des parvenus. Il n'en faut pas d'autre preuve. A des degrés divers, ils ont la même façon de dominer, de régner, de travailler sans relâche, de moudre l'action à perpétuité et de faire sentir leur force. Ils ont la même vulgarité dans la puissance. Mais quel abîme entre le grand capitaine de guerre et les capitaines d'industrie ! Même où il est vulgaire, Napoléon a toujours du style. » Le Mythe napoléonien, André Suarès

On peut à bon droit s’exaspérer de ce pays un peu obèse et parfaitement vulgaire que constituent les États-Unis d’Amérique, de sa propension, à partir de quelques slogans et beaucoup de puissance, à regarder de haut une Europe raffinée par des millénaires de civilisation, de rites, de philosophie. On peut partager ce mot, terrible ou amusant selon l’humeur, d’André Suarès à propos de Napoléon.

Pourtant, il y a bien quelque chose de fascinant dans l’Amérique, de fascinant car barbare, car primitif, comme le tonitruant jaillissement d’une pure puissance immédiatement accouplée aux notions d’individu, de liberté, de wilderness, de pionnier, et toute cette mythologie libertarienne qui a trouvé dans le cinéma son plus pur moyen d’expression : art capable, bien souvent dans ses meilleures expressions, de congédier la parole pour se condenser dans l’image et le fantasme. J’ai dit barbare, et je voudrais assumer ce mot dans son plein sens : barbare au sens du Conan de John Milius, de cette force primitive et débile mais franchement sidérante qui s’y exprime ; Milius réalisa d’ailleurs, entre Jeremiah Johnson et Conan le Barbare, Le Lion et le vent, fresque épique orientalisante dans laquelle il dessine, avec un trait qui manque parfois de légèreté, la grandiose et tragique destinée de l’Amérique par la voix d’un de ses personnages phares, Théodore Roosevelt.

« Théodore Roosevelt : Le grizzly américain est le symbole de l’homme américain : force, intelligence, férocité. Peut-être un peu buté et téméraire de temps en temps… mais courageux, sans aucun doute. Et puis il y a autre chose.

Reporter : Et quoi, M. le Président ?

Théodore Roosevelt : La solitude. Le grizzly américain fait son existence seul. On ne peut le dominer ou le conquérir, mais il demeure seul. Il n’a pas de véritables alliés, simplement des ennemis, mais aucun n’est à sa hauteur.

Reporter : Et vous pensez que cela caractérise l’Amérique ?

Théodore Roosevelt : Bien sûr. Le monde ne nous aimera jamais. On nous respecte, on peut même en venir à nous craindre. Mais on ne nous aimera jamais, nous avons trop d’audace ! Et nous sommes un peu butés et téméraires de temps en temps.

Reporter : Vous faites peut-être allusion à la situation au Maroc et au scandale de Panama.

Théodore Roosevelt : Si vous le dites… Le grizzly américain incarne l’esprit de l’Amérique. Il devrait être notre symbole ! et pas cet aigle ridicule qui n’est qu’un vautour un peu dandy. » (1)

Bon, tu t’impatientes, lecteur, j’en suis désolé... Ne sommes-nous pas là pour parler de Martin Sheen, et de Kirk Douglas, l’homme au menton fosseté, du film qu’il évoque comme son préféré parmi sa filmographie ? J’y viens.

Lonely are the brave (ou Seuls sont les indomptés) est un film réalisé en 1962 par David Miller et scénarisé par l’excellent Dalton Trumbo, avec en vedette Kirk Douglas (décédé en 2020, c’est-à-dire à 103 ans). L’acteur venait d’enchaîner une floppée de westerns, physiquement, il est le héros américain ; l’œuvre s’apprêtait à clore un genre, pour faire simple celui du western fordien (c’est d’ailleurs l’année de L’Homme qui tua Liberty Valence de John Ford), afin d’ouvrir une veine plus sombre et violente (avec La Poursuite impitoyable d’Arthur Penn ou La Horde sauvage de Sam Peckinpah) et de laisser un peu d’espace pour l’éclosion outr’atlantique du western spaghetti.

Voici donc venu le temps de l’autoréflexion du western : on passe de l’édification du mythe à la mythologie, et dès l’ouverture du film. Un grand espace sec et aride au milieu duquel un cowboy se repose au coin du feu ; voici qu’intrigué par un bruit, notre homme se lève, découvre son visage de Kirk Douglas, d’éternel héros américain ; clope au bec, cet archétype ambulant observe le passage des avions fendant la pureté bleue (grise, à vrai dire) du ciel. Tout le film se construira là-dessus, Kirk Douglas en cowboy à l’ancienne effaré par le développement tentaculaire du big government, par la généralisation d’une société de contrôle (généralisation que ces dernières épidémiques années n’ont pas franchement remise en cause) où des structures désincarnées mais implacablement puissantes définissent le possible et le proscrit.

Tout le fonctionnement du film repose sur le maniement d’archétypes – le personnage de Kirk avant tout – chimiquement purs pour mieux les confronter à l’implacable évolution du monde. Alors même que la modernité et ses machineries réduit à néant ni plus ni moins que la portée dans le réel d’un certain sens individualiste de la liberté, incarné par l’hyperaméricain Kirk (qui, comme homme, est en fait un immigré juif hollandais), cette lutte condamnée à l’échec, menée contre la marche du monde est à la fois la révélation de son impuissance et la sublimation de cette figure qu’il achève de sculpter. « C’est bien plus beau quand c’est inutile. » Comme dans une bonne vieille dialectique hégélienne, c’est au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envole, c’est dès lors que l’Idée (l’idée de la liberté à l’américaine) doit nécessairement disparaître qu’elle s’incarne avec le plus de sûreté. Chose étonnante d’ailleurs, cette sorte de parfaite clarté de la signification du film, sa non-réticence à la saisie intellectuelle ne constitue en aucune manière un défaut. Mais alors, finalement, pourquoi, donc devant Lonely are the brave, le charme opère-t-il ? Pourquoi ne protestons-nous pas devant ce personnage purement fictionnel, vu et revu, synthétique sans invention nouvelle de tout un pan du cinéma hollywoodien ?

En fait notre Kirk Douglas, précisément parce qu’il est en contradiction avec un monde qui ne peut, par souci de maîtrise technique des biens et des choses, laisser faire une telle liberté, précisément parce que le cheval avec lequel il cavale traverse des routes automobiles et aperçoit des hélicoptères, notre Kirk Douglas donc ne peut pas agir tout à fait naturellement. Il est conscient de se référer au mythe du héros solitaire américain, c’est d’ailleurs pour cela que tout le film tend vers le stéréotype ou l’archétype, comme on voudra. Le film se situe à la fine limite qui sépare le registre tragique du comique. D’ailleurs Lucky Luke contre Pinkerton (album postmorrissien tout à fait honorable de la fameuse série) exploite une même thématique – le cowboy américain avec tous les clichés qui le constituent – dans une veine humoristique. Voici Lucky Luke dépassé et ringardisé par les capacités techniques des cabinets privés d’Allan Pinkerton : le cheval, le revolver, le solution des conflits d’homme à homme, grâce à un très altruiste justicier solitaire, tout cela ne vaut rien face à la financiarisation, donc la professionnalisation, de la « justice ». On est de l’autre côté de la barrière (puisque Kirk Douglas se place, lui, du côté des hors-la-loi, sans pour autant que sa manichéenne pureté morale ne soit souillée puisqu’il n’agit que pour aider un de ses amis), mais le principe est le même. La différence : Kirk fait siens les clichés de l’ethos américain en tant qu’ils incarnent un certain esprit de l’indépendance qu’il s’agit de protéger, et ainsi la figure surréelle que constitue le personnage réussit l’exploit de ne pas sombrer dans grotesque. Pour Badlands, c’est une autre histoire…

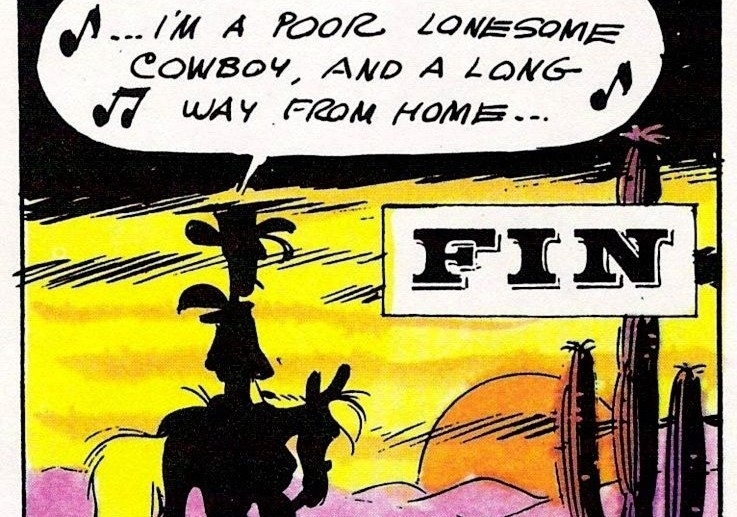

Badlands, fort bien traduit La Balade sauvage est le premier film de Terrence Malick, follement doux et qui laisse le spectateur un peu rêveur, un peu songeur, « les points dans mes poches crevées », de se laisser glisser bien tranquillement dans une tendre et baladeuse sauvagerie. Il faut dire que le film est d'une bien frivole et bouleversante beauté. Sissy Spacek y joue Holly, une adolescente qui incarne, dans une perfection stéréotypique, la jeune fille de banlieue pavillonnaire aisée, dansant délicatement de sa silhouette angélique sur son jardin impeccablement tenu. Martin Sheen y joue Kit, jeune rebelle un peu loubard, éboueur, qui se donne un style à la James Dean avec son complet de jean et sa houppette hautaine : à la différence de Kirk incarnant jusqu'à la saturation le héros américain, Martin Sheen joue au héros, par un flegme charmant, sa nonchalance théâtrale. Immédiatement, voici que notre jeunot tombe amoureux de Holly et que, par un enchaînement d’événements sidérant, prend la fuite avec la jeune femme, poursuivi par les autorités. À eux, la liberté ! Les voilà engagés dans un road-trip au cœur de Middle-West (dans ces fameuses badlands), avec l’immensité d’un espace à parcourir, avec la nature à dompter, avec la civilisation à apporter au cœur d’un milieu hostile… Ils sont les nouveaux porteurs de l’esprit pionnier américain. « Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road. » (Kerouac, On the road) Ainsi va l'Américain, qui aime s'approprier tel lopin de terre mais ne cesse courir ce monde nouveau, idéalement dénique, cruel et pur, en poor lonesome cowboys échus bien loin de chez eux.

Le film vient après Bonnie and Clyde d’Arthur Penn, qui s’inspirait déjà d’À bout de souffle et Pierrot le fou de Jean-Luc Godard : tous évoquent avec une légèreté poétique et riante la cavalcade de couples criminels plus ou moins en fuite. Comprendre l’influence de la nouvelle vague française permet de dégager avec plus sûreté la place des mythes américains. On trouve chez Godard une liberté qui s’identifie à l’insouciance, dégagée de la société voire insouciante de son cours général ; cette liberté est une sorte de jeu d’enfant, de jeu puéril mais référencé (on cite à la volée Rimbaud ou Faulkner)… Mais les personnages de Godard sont libres au premier degré, ils ne jouent pas la liberté, en tous cas relativement à la situation de Holly et Kit (joués par Sissy Spacek et Martin Sheen) dans ce film. On lit ici où là que le film de Malick a vieilli, qu’il exprime les seventies et leur révolte juvénile, rock & roll et sans véritable profondeur.

Les rédacteurs du Canard sauvage ne peuvent que s’étonner d’un tel jugement ! Badlands est une variation d’une fraîcheur inaltérée sur les éternels motifs et rêveries de l’Amérique. On en ressort troublé par cette synthèse sans violence de naïve tendresse et de violence absurde. Celles-ci vont de pair, car le rêve, le rêve même enfantin, peut se révéler subrepticement le lieu de la plus pure perdition. L’auteur de cet article ne voudrait pas en faire une rengaine (les fidèles du Canard savent avec quelle application nous promouvons son œuvre depuis presque un siècle !), mais je crois qu’on peut citer à ce sujet Lawrence au début des Sept Piliers de la sagesse une fois de plus, qui n’est pas le moindre exemple d’une cruauté exercée comme de rien, dans une perte fiévreuse de tout sens des réalités : « Tous les hommes rêvent, mais inégalement. Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit s'éveillent au jour pour découvrir que ce n'était que vanité ; mais les rêveurs diurnes sont des hommes dangereux car ils peuvent jouer leur rêve les yeux ouverts, pour le rendre possible. C'est que j'ai fait. »

Le génie de Malick est de manier ces personnages immatures qui, comme l’enfant qui veut être une grande personne, n’agissent que pour se voir agir, pour être eux-mêmes des personnages de mythe, donc de cinéma. On connaît le mot de Marx selon quoi « toute chose se répète deux fois, une première comme tragédie, une seconde fois comme farce ». Terrence Malick a su faire de cette farce un poème, sans rien lui ôter de sa vanité. Après que le mythe se soit achevé dans son dépassement et inéluctable, le voici revivre, conté par la tendre voix de Spacek admirant son Kit jouer à l’épouvantail, posé au crépuscule, le fusil contre la nuque. Comme la dernière chevauchée de Kirk Douglas, cette épopée est brave et futile. L’Américain, fasciné par l’espace, n’y laisse rien, il le traverse où il l’exploite, il s’y éprouve. Pas d’enracinement, il faut tracer sa route et jouir d’une dérisoire liberté. Déroulement infini de l’espace, élancements des oiseaux, constructions du camp en forêt, tels sont les éléments quotidiens qui font la grandeur et le néant de la balade de nos protagonistes, paysages et actes sans identité, impossibilité de susciter une relation incarnée aux autres et à eux-mêmes, mais du même coup immédiatement mythiques, comme une histoire belle et triste que l’on raconte au coin du feu depuis des siècles, épopée dérisoire de cette étrange contrée d’Amérique, de cette brave et futile Amérique… un peu comme ce fait divers qui donne inspira le film : Charles Sarkweather et Caril Ann Fugate, en 1957, entamèrent une longue fuite vers le Nebraska puis le Wyoming en voiture, une fuite au fil de laquelle périrent onze personnes.

Pierre Fuseau

(1) Ayant traduit moi-même ce dialogue, et bien que je sais votre confiance dans les compétences des rédacteurs du Canard en matière d’anglais, je donne le texte original :

2nd Reporter : And that, Mr. President?

2nd Reporter : And you feel this might be an American trait?

2nd Reporter : Are you perhaps referring to the situation in Morocco and the Panama Canal.