Bzzh, bzzh, bzzh !

« L’homme qui n’a pas le temps, et c’est là une de nos caractéristiques, ne saurait guère avoir de bonheur. Nécessairement, de grandes sources se ferment à lui, de grandes forces comme celles du loisir, de la foi, de la beauté dans l’art et la nature. » Le Mur du temps, Ernst Jünger

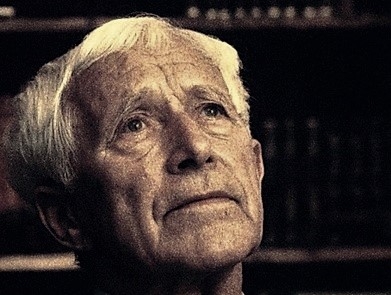

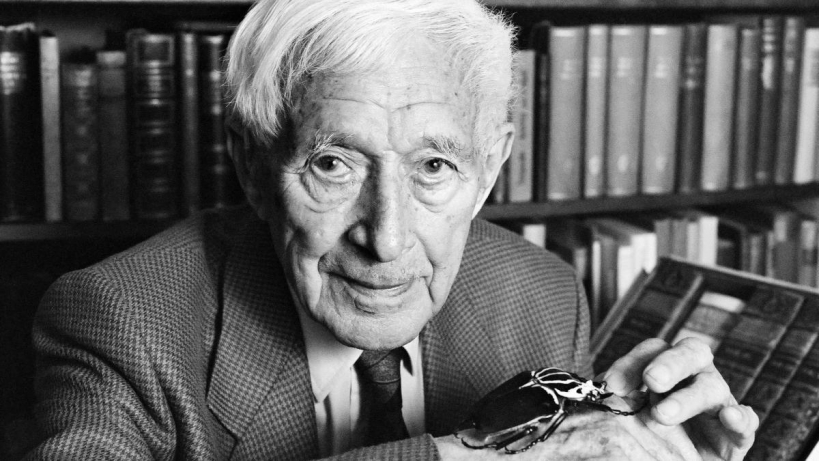

Ernst Jünger est un homme qui se donne le temps, qui s’enfonce dans le temps, dans les cliquetis des mécanismes les plus fascinants, en parvenant (prouesse !) à ne jamais le suspendre. On ne trouve pas tout à fait, dans ses réflexions, l’abstraction du mécanicien qui immobilise un processus pour mieux le modéliser : chaque réalité qui se présente à son regard est maintenue dans la tension qui lui est propre, dans son mouvement. Jünger est, à un point que votre rédacteur ne saurait comparer avec quiconque, subtil. Chacun de ses rapports au monde est celui d’un entomologiste, il ne démonte pas les réalités qu’il considère mais il cherche, par l’intuition, la patience, et une précision extrême, à déceler l’essence intime des choses.

C’est ainsi que sa précieuse perspicacité se révèle, plus encore que dans ses essais, dans les œuvres où le hasard des situations vécues ou semi-vécues préside à l’analyse (les journaux, les écrits de guerre en particulier) et les œuvres romanesques, au premier rang desquelles, Abeilles de verre.

Richard était un militaire allemand, à l’ancienne, un officier chevau-léger. Attaché à des valeurs obsolètes, la tête trop verrouillée de scrupules, d’un sens de l’équilibre qui le dessert à l’époque où le monde s’élance dans une fuite en avant, sa carrière ne fut pas brillante. Désormais sur la paille, notre narrateur doit tracer sa route dans un monde qui n’a que faire des soldats et des âmes soldatesques. C’est l’industrie et sa magie farcesque qui triomphe. Est venue l’heure de Zapparoni – ainsi veut « l’esprit du temps ». Ce magnat considérable règne sur un empire automatique : « il créait un royaume pour Lilliputiens, un monde animé de nains qui fascinaient les adultes et non seulement les enfants ». Ses employés vivent « à l’extrême limite du pur et simple imaginaire ». « Le fait est qu’il n’existait pas encore de robot pour fabriquer des robots. C’eût été la pierre philosophale, la quadrature du cercle. »

Cicindela juengeri

Cicindela juengeri

C’est donc l’histoire de Richard faisant ses premiers pas dans l’univers merveilleux de Zapparoni, et voyant sourdre en son esprit des myriades de souvenirs. Une dialectique s’installe entre ce vieux temps des contrées allemandes telles que les connut plus ou moins Ernst et son cadet Friedrich-Georg*, à l’école buissonnière des enfantillages et des bassesses humaines (un passage du roman rappelle comme en miroir Le Lance-pierre et ses bêtises de gamin, Jeux africains et ses vadrouilles insouciantes), puis le service militaire aux chevaux-légers, et l’ère du raffinement, de l’infinitésimal, d’une perfection éclatante – argent, acier, verre –, éclatante et inquiétante. C’est une dialectique de « l’excellence humaine » et de « la perfection technique », telle qu'elle est résumée dans le grandiose chapitre XVI, aussi accablant qu'exaltant.

Cette dialectique, c'est aussi celle du froid et du chaud. Plus que l'écho des guerres mondiales, celles qu'Ernst Jünger vécut, c'est un style de soldat XIXe qu'incarne Richard, c'est un ethos avant d'être une somme compétences, un style d'homme avant d'être un jeu d'obédiences. Il a la nostalgie de ce temps, et de la chaleur humaine qui le menait (que cette chaleur mène aussi à des cruautés, cela peut s'entendre... mais ce sont des crimes millénaires, faits d'ubris, d'orgueil, de colère plus que de calcul et de rationalité, c'est Caïn jaloux de son frère et non pas Eichmann préoccupé de logistique : ils sont encore gros d'humanité).

Paradoxalement, Jünger fut une émanation chaleureuse et enthousiaste (héroïque, façon surhomme de Nietzsche, où jeune garçon qui joue à la guerre en lisant Virginia Woolf) de cet esprit technicien pendant la guerre, avant de se montrer le froid et méticuleux analyste de cette technique qui révèle progressivement l'ampleur de son danger au cours des années 1930 (Le Travailleur, La Perfection de la technique du frère cadet, les journaux témoignent de cette évolution). Puis, vient l'analyse du mal humain, des meurtres et des tyrannies d'un nouveau style : Ernst Jünger lit la Bible et Léon Bloy, il écrit Sur les falaises de marbre. Dans Abeilles de verre (quel superbe titre !), nous sommes au cours des années 1950 : la terreur de masse ne semble plus passer par les armes, mais par l'industrie, par sa toute-puissance, la foi qu'elle porte, la fascination qu'elle suscite. D'où l'audace et la pertinence de notre opus. Cet bref tableau intellectuel ne vise en rien à réduire les œuvres à des plaidoyers : Jünger lui-même ne cessa de s'en défendre au moment du maniement antitotalitaire des Falaises de marbre par la radio anglaise. Qui plus est, les spécialistes de l'homme, Julien Hervier en tête, ne cessent de rappeler qu'il ne faut pas découper cette œuvre en périodes (le plus souvent : 1914-1933 ou 1936, puis le restant de ses jours).

Oui, mais Jünger est ce qu'il y a de plus teuton en ceci que c'est un esprit réflexif. Il avance, par réagencement, contradictions, il progresse, totalise l'expérience non point dans la cathédrale philosophique, à la manière d'illustres compatriotes, mais tissant au cours du temps une toile spirituelle dont la cohérence est sans faille et la nuance irréprochable. Jünger est un réflexif qui échappe à la clôture totalitaire de la réflexivité (ce vice d'Allemand), car au fond, il a beau avoir côtoyé Heidegger, Jouhandeau, Schmitt, Picasso et autres gens chic, il est demeuré ce galopin curieux et solitaire au cœur aventureux, prêt à accueillir tous les étonnements de la vie, ce bonhomme qui « avait l'idée que le merveilleux, l'empire des hasards complexes et fabuleux devait se révéler toujours plus clairement à chaque pas qu'on avait le courage de faire pour s'éloigner de l'habituel » (Jeux africains).

Jünger met ici en œuvre cette étonnante habileté, fruit d’une connaissance étourdissante des grands auteurs classiques, des grandes œuvres plastiques, de l’histoire politique, de la philosophie, et aussi (et surtout) cette expérience de la vie, cette présence au monde… avec une précision et une subtilité qui lui sont propres. Si cet esprit est plus admiré en nos contrées qu'outre-Rhin, c'est probablement à cause de cette commune référence (celle d'une Europe savante pétrie de philosophie, de science et de christianisme) alliée à cette indéfectible étrangeté, dépourvue de latinité, de faconde, de futilité. Jünger n'est pas un littérateur, pas une âme légère et flambeuse, rien de Tartarin ; c'est un homme qui fouille et farfouille, et toujours avec méthode, une âme concentrée, réflexive, allemande dans ce que ces peuples ont pu engendrer de plus noble.

Le narrateur (qui se distingue de Jünger par un certain nombre de traits – notre auteur s'oblige, pour l'équilibre de son récit, à rendre son narrateur un peu plus commun, un peu moins romanesque en un sens qu'il ne l'est lui-même, et la solidarité du lecteur avec le narrateur, l'inquiétante et subtile étrangeté du récit s'en trouvent renforcées – mais qui par chance, est doté de sa profondeur spirituelle) semble donc prolixe en digressions, et pourtant ce n’en sont pas à proprement parler : il n’y a là aucun bavardage (en ce sens, même l’admiration des écrivains français par Jünger est très allemande), mais plutôt un jeu méticuleux de correspondances, ou bien une faculté à ralentir la temporalité sans jamais l’arrêter comme on peut zoomer ou ouvrir la perspective. Dès lors un petit automate, sans perdre sa réalité toute physique et mécanique, tient en lui l’essence de ce nouveau monde technique aussi fascinant que terrifiant pour un esprit épris de précision tel que Jünger. L’infiniment grand répond à l’infiniment petit, l’infiniment petit détermine l’infiniment grand. Par une telle vision un détail, un geste, une confection, une manière d’appréhender tel objet, peut manifester la chute irrémédiable de l’homme ou sa rédemption. Ajoutons que notre homme ne pose pas le général sur le particulier, à la manière d’une sentence balzacienne, il n’extrapole pas à la louche comme un esprit qui se rit de mots. Jamais il ne perd sa rigueur impériale qui fait son élégance, qui fait son raffinement.

La nature même de l’œuvre est une prouesse : on y évoque la technique au détour d’un sujet impromptu, à travers une histoire qui nous saisit parce qu’elle résonne, mais jamais totalement, avec notre monde, et si l’on n’en connaissait pas l’auteur on hésiterait pour déterminer s’il vivait au XIXe siècle ou après les deux Guerres Mondiales et leurs monceaux de barbarie (c’est d’ailleurs l’un des éléments que Gracq, dans Préférences, relève à la gloire de Sur les falaises de marbre). Jünger ne s’échappe jamais de ce réel de fiction bien indéfini où il a décidé d’arrimer le lecteur pour le plaisir facile d’un parallèle immédiat avec son monde : au contraire il s’enfonce de plus en plus dans cette fable du vieux soldat et de l’industriel-à qui-tout-réussissait. Il en va autant de la qualité de son œuvre que de cette éthique du retrait, de l'anarque : « Heureusement, il y a encore les jardins, les forêts, les livres, les solitudes » (Journal, la cabane dans la vigne, 1945-1948), et ils sont peuplés de contes...

D’une certaine manière, un chef d’œuvre aussi fulgurant que Sur les falaises de marbre est trop altier, trop Weltlitteratur pour laisser à Jünger le luxe de faire paraître sa personnalité perceptive. Qui veut s’élever au mythe doit abdiquer sa personnalité d’auteur, pour être une sorte de figure surhumaine – c’est l’effet que produit Sur les falaises de marbre. Mais dans Abeilles de verre notre homme se fait conteur, et ce faisant, nous laisse généreusement prendre part à sa pénétration singulière des choses, pour notre grand plaisir. Des paragraphes tels que celui-ci :

« Dans les eaux profondes de la technique, au niveau où elle devient conjuration, son aspect économique, ou même dynamique, nous captive moins que son allure de divertissement. Il s’avère alors que nous sommes pris dans un jeu, une danse de l’esprit, qui échappe aux saisies numériques. Le fond de notre science c’est le pressentiment, l’appel du destin. »

auraient tout à fait pu se trouver dans tel essai de Jünger où il laisse libre cours (l’expression, bien usuelle, est particulièrement adaptée) à cette exposition un peu aride d’essences enchevêtrées qui tissent la toile des réflexions sur la technique. Mais dans Abeilles de verre, comme dans les journaux d’ailleurs, on est frappé par l’insertion naturelle de ces raisonnements au sein de cette sorte de conte, non pas comme un manteau d’idées qui recouvrirait le mince réseau des péripéties, non, il s’agit pour le narrateur comme pour celui qui le lit du cœur des choses, il s’agit bien de l’essence du problème, de l’objet à la fois de l’émerveillement – les automates-jouets de Zapparoni sont effectivement des manifestations fascinantes et presque magiques de la puissance humaine, ils s'ancrent dans nos rêves et nous plongent dans un monde nécessairement frère – et de la crainte – en témoignent l’évocation discrète par Jünger de certaines de ses figures de poids – les titans, les Lémures, ou même du livre de son frère (Friedrich-Georg Jünger) sur La Perfection de la technique qui manifestent le lien entre cet immense jeu d’enfant et le basculement contemporain du monde.

Il y a quelque chose de platonicien chez Jünger, un plaisir tranquille à comprendre et fixer avec netteté les réalités qui prennent part dans notre expérience du monde, d'où l'entomologiste et ses épingles, d'où ce regard si profond de l'homme et de l'auteur. Il s’enfonce dans les détails les plus insolites de la rencontre Richard-Zapparoni, les éléments les plus accessoires qui soient, pour extraire l’essence – la métaphore, trop facile, est déficiente – entre autres choses de la technique, pour s’engouffrer dans l’essence de la technique, en caresser les ressorts, les replis, son rapport à l’homme et aux choses de l’homme. Et jamais (comme écrirait un mauvais journaliste politique) il ne dérape, il ne perturbe cet exquis équilibre qui fait la qualité dérisoire et capitale de ce petit bouquin. Alors, cher lecteur…« Attention aux abeilles ! »

* « Afin de nous libérer de toute entrave, nous enlevions nos vêtements que nous cachions dans un fourré d’aulnes et nous errions nus, des demi-journées entières dans les prairies marécageuses et les forêts qui ourlaient l’eau de larges bandes vertes. » Les Rameaux verts, Friedrich-Georg Jünger

Maxime Ficin

(Outre une malicieuse introduction et quelques modifications mineures, l'article ici-présent est celui que nous avons publié en 1959, à l'occasion de la parution de la traduction d'Abeilles de verre par Henri Plard. Nous nous sommes permis de retranscrire l'aimable mot que M. E. Jünger nous avait envoyé à cette occasion, dans la section commentaires.)

Commentaires

Danke, liebe Ente, dass Sie meinem Œuvre auf diese Weise Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die Bienenstiche werden die Technik sicherlich niederschlagen. Werden Sie nicht müde ; Ihre Schriften sind noch zu selten, zu unregelmäßig. Nur durch Entschlossenheit werden auch Sie die Marmorklippen erklimmen können.