Comment devenir Lord en quelques mois ? Comment devenir roi du Kâfiristân ? Comment construire un opéra dans la jungle ? À l’impossible soyez tenus !

Aujourd’hui Le Canard sauvage met en parenthèse son traditionnel retrait des choses du monde pour plonger ses lecteurs, ravis et véritablement ravis à l’échec, dans les succès les plus fous ! Il est temps, cannetons (ola et hisse et ho !), le monde ne cesse de vous crier d’overcome your fucking situation pour être riche et inventif comme Elon Musk et charismatique comme Di Caprio… pensez-vous vraiment que votre destin soit de vivre les ailes plombées et les pattes dans la boue ?

Non !

Suivez alors ce petit précis sinueux mais pas si naïf, sachez l’adapter à vos désirs les plus profonds, et vivez plus fort que vous ne l’avez jamais rêvé.

Premier conseil : esthétique d’abord !

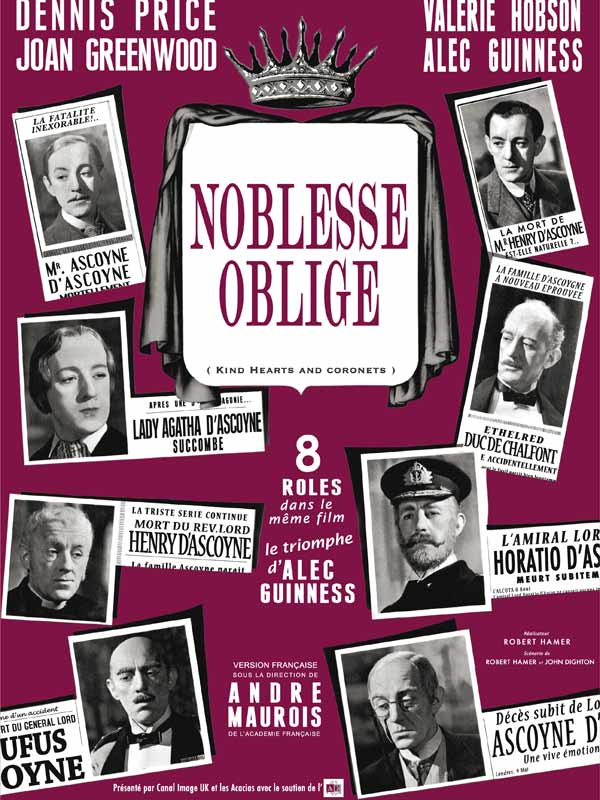

Noblesse oblige (habile traduction de Kind Hearts and Coronets) de Robert Hamer est un film d’une immoralité délicieuse, délicieuse car impeccablement élégante et en cela généreuse dans son égoïsme. Nous sommes au début du XXe. M. Mazzini est membre sans éminence de l’éminente famille d’Ascoyne de par sa mère, mère qui se trouve frappée d’un bien snob et unanime dédain de la part de ses frères et cousins, pour cause de mésalliance avec un cantateur italien, dédain qui confine à l’abjection alors qu’on lui refuse l’accès au caveau familial au moment de son inhumation. Voilà pour la situation première, fondant la frustration qui engendrera l’ambition chez notre Mazzini. Il s’agira de forcer la fortune à lui sourire enfin, ce qui passe par une certaine audace : Mazzini entend assassiner tous les héritiers du titre de Duc de Chalfont porté par les d’Ascoyne, afin de devenir lord, et de posséder le domaine de Chalfont.

Notre protagoniste se fait le narrateur de son aventure, à la manière d’une confidence flegmatique, et son immoralité se teinte immédiatement d’une générosité de par ce goût de l’histoire racontée, du chuchotement, de cette sorte bien particulière de snobisme anglais qui se résume parfaitement par l’adjectif impeccable.

L’idéal aristocratique anglais est celui d’une convenance impeccable : on croit dans le bon goût, qui est à la fois sobre pour ne pas sombrer dans la vanité et joli, pittoresque, hospitalier, afin d’y trouver de l’agrément. L’Angleterre est le pays de la socialité et de la commodité, et même ses audaces ont pour objet une certaine tranquillité, et cela se résorbe presque toujours dans le bien-être de Bentham et des utilitarismes anglais, bien-être qui passe toujours par la douceur d’une bonne société, matinée de thé et étoffée de tweed, de tant de choses terrestres et hospitalières auxquelles l'Anglais s'attache éperdument : c’est Tolkien exaltant le mythe, la chevalerie, la féérie, dans sa petite maisonnée d’Oxford, dont l’esprit généreux, tranquille et confortable est celui d’un trou de hobbit1 ; c’est l’aimable Chesterton contemplant le mystère trinitaire, exaltant l’analogie entre la Trinité et la Sainte Famille (c’est-à-dire le foyer par excellence, qui mène immédiatement à la quiétude de la petite campagne anglaise) et affirmant, radieux, contre la pâle raideur de tenants d'une vision Unitaire de Dieu, que « Dieu Lui-Même est une société » 2 ; c’est M. Holmes comparant, dans sa première aventure, Une Etude en rouge, le cerveau de l’homme à une mansarde (image qui eût hérissé le poil de son contemporain Henri Bergson), qu’il s’agit, en bon maître de maison, de meubler avec équilibre et convenance : « Le sot y entasse tous les fatras de toutes sortes qu'il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé. »

L’Angleterre, c’est le chez soi, lieu d’une tranquillité monotone et tellement chérie – l’ailleurs sera la France, puis l’Amérique, et les colonies en général. Et même au loin, on tente, tant bien que mal, de maintenir ce sens très particulier de la tenue, et l’agent colonial, parfois seul dans son comptoir, se lève de bonne heure et s’habille de manière irréprochable. La société et ses convenances ne quittent jamais l’Anglais, « il n’est pas bon que l’homme soit seul », il n’est guère meilleur qu’il se comporte, s’il est esseulé, comme un sauvage – paradigme de tout cela, Robinson est un chef d’œuvre de civilisation. D’ailleurs on se conserve une religion, l’anglicanisme, qui convient fort bien à l’ordre social (qui en émane d’ailleurs) mais on la considère avec modération, on sait s’en moquer, on la maintient tant que celle-ci ne brusque pas la tranquillité ambiante, on s’autorise à tuer aussi, assez allègrement, mais tant que cela ne s’oppose pas aux élégances et aux conventions. Bref, ce à quoi oblige la noblesse, si l’on revient à notre film, c’est à la tenue, à cette élégance, non pas la sprezzatura italienne où le génie propre s’exalte dans un beau naturel, dans le jaillissement spontané d’une élégance, à la manière d’Anouk Aimée et Marcello Mastroianni dans La Dolce Vita, mais quelque chose d’infiniment droit, sans faille, appliqué et assumé comme tel, tranquillement ancré dans un bon goût unitaire et très normé – et c’est cet attachement à la tradition souvent teintée de désuétude, à ces précis qui fait le charme pour le coup inutilitariste, comme se changer au gré des occasions d'une journée, trois à quatre fois par jour, par amour des tissus et de l'étiquette.

On admire le charme délicieusement anglais, immoral et élégant, de notre protagoniste qui tue toujours avec convenance, et c’est un véritable plaisir que de le voir assassiner les membres, sympathiques ou non, de la famille d’Ascoyne, tous incarnés d’ailleurs par le même et excellent Alec Guinness (qui incarne d’ailleurs treize ans plus tard un rôle dont l’esprit s’approche de Mazzini, mais en plus âgé : celui du grand prince flegmatique, cynique et de bonne société, le fascinant prince Fayçal, futur roi d’Irak, dans le Lawrence d’Arabie de Lean). Ce sont de charmantes variations criminelles : toujours le même nom assassiné, le même acteur aussi, par le même protagoniste mais le rôle change (ecclésiastique alcoolique, photographe imbécile, mari infidèle méprisant, duc orgueilleux), et la méthode se renouvelle (poison, noyade, accident de chasse, et même chute de montgolfière). À n’en pas douter, le raffinement cynique de ce film a exercé une influence d’une bande dessinée franco-belge plus récente (la culture anglo-saxonne se trouve bien souvent à l’honneur en nos continentales contrées, depuis Blake et Mortimer) que nous vous recommandons chaudement, cher lecteur, à savoir l’excellent Green Manor de Denis Bodart et Fabien Vehlmann. Les titres en sont éloquents : Assassins et Gentlemen, De l’inconvénient d’être mort, Fantaisies meurtrières...

La construction du scénario, toute en tranquillité, de la progression du personnage en rebondissements savamment déclenchés, parfois désamorcés avec autant de suffisance, fait corps avec cette hypocrisie d’une maîtrise irréprochable et plaisante. Louis Mazzini, cynique et pragmatique, arriviste au possible, se fait ami désintéressé, amant pudique et galant, et l’on songe à la célèbre sentence de La Rochefoucauld selon laquelle « L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. » tant cet habile jeu de masques manifeste fidèlement l’indicible valeur de la courtoisie et ce qu’elle suppose intérieurement de véritable élégance d’âme.

Du reste Mazzini, par sa trajectoire, oscille entre deux figures, deux voies incarnées par les deux femmes dont il est amoureux : Sibella, roturière à peu près aussi arriviste que Louis, mise non pas sur l’aristocratie pour s’élever mais par la bourgeoisie (par un mariage avantageux qui ne la satisfait pas, d’où son adultère avec Mazzini) et en cela, quoiqu’hypocrite, représente le caractère de Mazzini, elle est son dévoilement tant leurs manières diffèrent et leurs ambitions concordent, et leur amour repose sur cette ressemblance d’essence et dissemblance de forme, Mazzini se retrouve en Sibella mais s’émerveille de ce naturel, de ce vice assumé comme tel et non maquillé par les bons us ; Lady Edith d’Ascoyne, seule figure véritablement noble du film et véritable incarnation de l'esprit de noblesse malgré les amusantes pitreries polypsychiques d'Alec Guiness, fascine Mazzini parce qu’elle est cela même qu’il contrefait, elle est en cela, paradoxalement, sa muse.

On ne séduit pas une femme avec des leçons apprises, il faut comprendre au moins partiellement de l’intérieur, avec la souplesse de la vie, avec ce que Pascal nomme l’esprit de finesse et dont notre protagoniste ne manque pas : puisque la lettre tue et l’esprit vivifie, Mazzini faisant la cour avec toute son habileté à Edith d’Ascoyne ne peut que coïncider au moins partiellement avec cette vertu pour la bien rendre. Contrairement à ce qu’affirme Sartre, de part un dualisme entre la conscience (pour-soi) et le corps (en-soi), la posture, l’apparence, l’élégance sont toujours porteurs de leur sens véritable (celui de la générosité d’âme et du détachement), et celui qui agit ne peut être absolument imperméable, substantiellement à la signification de ses actes. Notre homme, pour mener à bien sa duplicité, sa mauvaise foi, est contraint de la mener au bien, de s’immerger dans l’honnêteté par rouerie afin d’apparaître avec « cette simplicité et cette innocence qui fait que la nature même semble parler » (Traité du courtisan, I, 36) qui seule peut séduire une femme de goût et de jugement. Et Castiglione, par la voix d’un de ses causeurs, d’ajouter ensuite, à propos des peintres (mais l’art de vivre est une esthétique de soi, de l’intérieur se révélant dans son extériorité, quand l’art pictural est une esthétique extérieure) : « On peut croire, répondit le Comte, que ceux qui étaient imités étaient meilleurs que ceux qui les imitaient, et il serait bien étonnant que leur nom et leur renommée, s’ils étaient bons, se fussent si tôt entièrement éteints. Mais leur vrai maîtres, je crois que ce fut leur esprit et leur propre jugement naturel. » (ibid. I, 37)

Louis Mazzini se révèle finalement, selon l'expression de Nietzsche, « superficiel par profondeur » (préface du Gai Savoir), ou pour le dire avec Flaubert, la forme en lui précède le fond, et parce qu’elle le sous-tend ; le choix qu’il a à opérer à la fin du film entre Sibella et Edith, c’est aussi le choix entre l’extériorité à soi qu’implique le rôle et le naturel regagné. Et certes l’entrevue délicieusement roublarde avec Sibella, où chacun reconnaît la bassesse de l’autre et admire son habileté, semble le faire pencher du côté du mensonge, mais ce serait oublier le début du film, où notre personnage, à la fin de son histoire et destiné à la mort, dédaigne toute forme de plainte, règle ses affaires en gentleman, transmet au monde la vérité de sa vie. Il se fonde enfin dans la vérité (celle de sa duplicité) et du même coup, paradoxalement, dans la noblesse réelle et non plus usurpée, la noblesse qui s’en remet à ce que lui offre Dieu ou la fortune, dans un mouvement de gratitude vis-à-vis de la vie qu’une Sibella n’aurait certainement pas manifesté. Finalement, c’est le goût de l’esthétique qui prévaut, le refus de la bassesse qui guidait cet art bizarre de la tuerie propre, propre à l’humour noir anglais aussi, et ce goût de l’esthétique conduit notre homme, lui l’arriviste, au détachement, à Edith en somme, dans un tranquille et sublime dernier hommage à la vertu. D’une indubitable légèreté, Noblesse oblige se révèle le trajet d’une âme vers « cette seconde nature [qui] est ce qu'il y a de plus éloigné de la première, mais [dont] il faut qu'elle lui ressemble à s'y méprendre ». Ainsi Valéry, dans L’Âme et la danse, évoquant Atikhté : « elle commence par le suprême de son art ; elle marche avec naturel sur le sommet qu'elle a atteint. »… ou pour le dire avec un Anglais : « This identity between the matter and the manner is simply the definition of poetry » (Chesterton). Paradoxalement, c'est l'identité (la coïncidence, préférons-nous dire) entre le fond et la forme (la belle forme) qui est le propre de l'élégance, comme si tout ce que la vanité pouvait avoir de beauté, elle le devait au sens réel et noble vers lequel elle fait signe.

Autrement dit, puisqu'il vous faudra être vu comme un honnête homme, ainsi que l'on disait auparavant, pour engager la confiance et la tranquillité de chacun, pour être capable d'agir avec justesse dans toute forme de situation... faites-vous honnête homme.

L'apparence d'un homme attendant la mort. Quand on vous disait que le style, c'était l'homme même !

Camille-Philibert de Poldévie

1 « I am in fact a Hobbit in all but size. I like gardens, trees, and unmechanized farmlands; I smoke a pipe, and like good plain food (unrefrigerated), but detest French cooking; I like, and even dare to wear in these dull days, ornamental waistcoats. I am fond of mushrooms (out of a field); have a very simple sense of humor (which even my appreciative critics find tiresome); I go to bed late and get up late (when possible). I do not travel much. »

2 « The heart of humanity, especially of European humanity, is certainly much more satisfied by the strange hints and symbols that gather round the Trinitarian idea, the image of a council at which mercy pleads as well as justice, the conception of a sort of liberty and variety existing even in the inmost chamber of the world. For Western religion has always felt keenly the idea “it is not well for man to be alone.”

The social instinct asserted itself everywhere as when the Eastern idea of hermits was practically expelled by the Western idea of monks. So even asceticism became brotherly; and the Trappists were sociable even when they were silent. If this love of a living complexity be our test, it is certainly healthier to have the Trinitarian religion than the Unitarian. For to us Trinitarians (if I may say it with reverence)—to us God Himself is a society. » dans Orthodoxie, 1908.