« Je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre » : c'est l'épitaphe de Nikos Kazantzákis dont nous lisons aujourd'hui un des romans au titre emprunt de fatalité, La Liberté ou la mort.

« C’était au cœur de l’été, le vent du sud soufflait, chaud et sec, la poussière tourbillonnait dans les rues et aveuglait les passants ; Le capétan Michel marchait, le visage tourné vers la mer pour profiter de la fraîcheur. Au loin, se dressait Dia, l’île déserte, toute rose, gonflée comme une hirondelle posée sur la mer. Un jour de tristesse, autrefois, il avait pris une barque et fait voile, tout seul, vers l’île déserte. Au bout de quelques heures, il avait accosté dans le petit port de la Vierge. La barque amarrée, il s’était engagé dans le sentier. Il faisait lourd. Les pierres surchauffées par le soleil fumaient. L’air vibrait. Deux mouettes passèrent au-dessus de sa tête, descendirent, repassèrent avec des cris perçants et surpris. Des lapins sauvages bondissaient entre les rochers, s’asseyaient sur leur derrière et le regardaient… Le capétan Michel grimpa jusqu’au point le plus élevé de l’île et regarda autour de lui – un désert de pierre autour duquel la mer profonde et mauvaise, clapotait sourdement. L’air était d’une grande pureté, nulle respiration humaine ne le souillait.

"C’est ici que j’aurais voulu vivre. Parmi ces pierres. L’eau douce et la verdure me dégoûtent, les hommes aussi !" avait pensé le capétan Michel. »

La langue est sèche et sans ambages, elle fait corps avec la psyché un peu rustre de ces personnages tannés par le soleil, la pauvreté et la violence. Kazantzákis ne présentera, au cours de ces pages, aucun saint : ses personnages sont gonflés d’orgueil, de concupiscence, de mépris. Pourtant, leur appétit de vivre, leurs attachements un peu butés, tout ce pour quoi ils se donnent – et en premier lieu, le fait même qu’ils se donnent de toute leur âme, manifestent la sourde poussée de l’esprit pour trouver son repos et sa joie. Cette écriture passionnément terrestre accueille l'homme dans ses grandeurs et ses misères, et l'on songe aux promesses rimbaldiennes de l'âme, jadis éthérée, rendue au sol, car ce sont bien des étreintes dont il est question ; Kazantzákis épouse son sujet, l'homme, et il lui demeure fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves.

« Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan !

[...]

Point de cantiques : tenir le pas gagné. Dure nuit ! le sang séché fume sur ma face, et je n’ai rien derrière moi, que cet horrible arbrisseau !… Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul.

Cependant c’est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. »

Rimbaud, « Adieu », Une Saison en enfer

Tout commence à Pâques 1889, dans une Crète occupée par la Sublime Porte, constamment au bord de l’explosion par les remous d’une race ardente et fière : ce sont ces Crétois toujours prompts à identifier leur calvaire politique à la Crucifixion de leur Dieu, prompts aussi, dès lors, à espérer comme la Vie véritable la libération prochaine de la Crète, prompts à se donner en martyrs pour cette cause, à travers ce slogan qui ne souffre pas d’ambiguïtés : « La Liberté ou la Mort ». Au contraire des Crétois, les Ottomans apparaissent plus civilisés, plus vains aussi, à la manière d’hédonistes qui emplissent leurs journées de fumées et de harems. Nouri Bey, l’un des chefs ottomans de l’île, se pose d’ailleurs comme l’un des personnages les plus touchants du roman, par sa trajectoire sinueuse, sa rude destinée, et le regard qu’il porte sur les Crétois, en particulier sur le sublime capétan Michel. Tout commence avec cette estime que Nouri Bey porte à un Crétois fier, puissant, libre et grave : le capétan Michel, débouchant sur un surprenant pacte de sang : « Heureux celui qui possède un tel ennemi, » (béatitude nietzschéenne s’il en est). Mais ces héros sont des braves, et tout le roman est tendu vers cette fatale irruption : braver l’interdit, et la liberté, et la mort. La Liberté ou la mort a la couleur du sang. C’est un roman sanglant, tragique, où le gonflement du désir et de la force se mêle à l’atrophie des destins fauchés.

Ce roman n’est pas le plus fameux de Nikos Kazantzákis ; ce n’est a priori ni le plus frappant ni le plus éternel ; on n’y trouve pas ces grandes figures d’esprit et de démesure – Alexis Zorba, le Christ, le Greco, François d’Assise ou Ulysse – qui, par leur extravagance, leur sens de l’absolu et de la liberté, marquent la tension extrême de l’homme en quête des voies de son élévation. Ce dépouillement des tuteurs, qu’ils soient avatars de Nietzsche, de Bouddha ou de Jésus Christ, nous laisse un peu en plan. Voici des hommes et des femmes avec leurs misères et leurs élans, dépeints jusque dans leur plus terrienne et charnelle, leur plus rugueuse réalité.

En ce sens, plus que dans les fulgurances de tel ou tel personnage, c’est bien la patience de la construction romanesque, de précision impeccable en déclics implacables, qui fait la remarquable force de La Liberté ou la mort. Ce tissu, ce sont les capétans Polyxinguis, Krassogeorgis et bien sûr Michel – son fils Thassaki, le cagneux Pet-de-Loup, Eminé la fatale, Nouri Bey, Kostandis et Idoménée, Bertoldo et sa guitare, le burlesque Efendine Crottin et son compère Barbayanis, Kosmas le tendre et Noémi la juive, Sifakas l’aïeul, Dame Koubélina, et les augustes autorités de l’île, le métropolite et le pacha. Tout ce monde se prépare, lentement, à l’explosion, réagit dans l’orgueil ou (plus rarement) dans le rire farcesque : ce sont Efendine, « la Turquie », et Barbayanis, « la Chrétienté », traversant gaiement la rue dans une pitrerie pacificatrice, reprise par le métropolite et le pacha, révélant par dérision la farce immense qu’est cette guerre, farce égotique où la solennité se confond, par moment, avec la clownerie. Les différents personnages se chargent de drame, éprouvent la dureté de leur cœurs, se défont de leur orgueil ou bien l’élèvent hors de toute mesure, dans une fascinante danse des destins dont le lecteur découvre avec ravissement le raffinement romanesque, au cœur de la rustrerie des ressorts et des ambitions.

« [Le capétan Polyxinguis] ressentait profondément le malheur de Nouri. Il entendait rire Eminé et son cœur se serrait. Eminé se redressa et éteignit la lampe. Mais Polyxinguis, encore assis, le dos appuyé au mur regardait fixement l’obscurité. Il regardait et songeait à la vanité du monde. »

Et vient, aux deux tiers du récit, ce Kosmas que l’on attendait pas, et en qui pourtant le lecteur se repose. Voilà une âme plus raffinée, rompue à cette Europe qui ne sauve jamais sa sœur crétoise, et qui toujours négocie avec l'Ottoman. Kosmas, c’est un peu Kazantzákis, parti de Crète en prime jeunesse pour étudier à Paris, attaché plus que tout à sa terre et pourtant distant d’elle car autrement plus civilisé. On l’imagine bien se piquer de bouddhisme, se passionner pour Bergson, pour Nietzsche. Il est attaché à la finesse qui est la sienne tout en craignant avoir perdu de sa force élémentaire : il sait qu'un Crétois, c'est « un cœur ardent ». Les personnages de La Liberté ou la mort, plus encore que dans Alexis Zorba, opposent sans cesse la force de vivre aux intellectuels, aux gens d’arts et de lettres dont les femmes et les hommes, de concert, font le procès de la mesquinerie et de l’hypocrisie. Il faut dire qu’avant Kosmas, seul le piètre Pet-de-Loup pouvait faire office d’homme de lettres, et le petit Bertoldo d’homme de musique. Les Crétois rejettent l’Europe, considérée comme scientiste et efféminée ; ils rejettent l’Europe donc la civilisation, la courtoisie, par une fierté petit coq qui rappelle à l’occasion au lecteur amusé les caractères latins caricaturés avec tant de vérité dans Astérix en Ibérie ou Astérix en Corse (excellents albums). Autant dire que le contraste provoqué par l’arrivée de Kosmas est splendide ; c’est comme si le personnage principal (qui ne peut être Michel, trop distant, trop héroïque justement, nous y reviendrons) arrivait à la fin du récit, lui et son épouse juive, qu’il protège tant bien que mal de la rudesse d’une race qu’il adore, lui à qui le lecteur s’assimile immédiatement, si naturellement, oasis de bonté dans un univers de fous furieux.

De fous furieux, parlons-en.

« Frères capétans, dit-il, vous me connaissez, je ne sais pas faire de discours. Je vais être tranchant et sec, excusez-moi. La Crète est en danger. La corde qui va l’étrangler se resserre de plus en plus. Des soldats et des derviches ont débarqué, les Turcs se sont monté la tête, ils ont tué nos frères à Candie. On n’est pas des moutons, le sang des victimes réclame vengeance. Debout, capétans, la Liberté ou la Mort ! »

Voici l’homme, dirait-on, dont rien ne peut dominer la force, sinon son orgueil. Le capétan Michel est une force de vie, une puissance dionysiaque, dont la joie éclate dès qu’il galope à cheval, quand il guerroie. Mais contrairement à Alexis Zorba, cette vitalité est sans légèreté, elle méprise la danse, elle ne peut être que jouissance en tension, jamais réjouissance, elle n’accueille aucune grâce car elle croit se posséder. Si le capétan Michel ne rit pas, c’est, d’une certaine manière, qu’il croit devoir assumer seul cette force qui le traverse, et qui pourtant lui est remise comme une grâce. Inapte à la gratitude donc au rire, cet homme apparemment dépourvu de vanité sombrera finalement plus bas que ses plus médiocres camarades, dans une escalade grandiose vers la chute, l’orgueil cherchant à régler les fautes dont il fut la cause.

Entendons-nous bien : on ne trouve aucunement quelque procédé grossier de rétribution, dans ce récit, visant à condamner l’ubris du capétan Michel. Kazantzákis est simplement fidèle à l’homme, s’attachant à faire corps avec les ressorts profonds de ses personnages – l’orgueil et ses mille déclinaisons, le bouillonnement du désir sexuel, l’estime et le mépris, l’attachement à la patrie « et la mort », la force de se donner, de se donner totalement, bien souvent pour une vanité. La lutte de l’homme contre ses démons s’y révèle avec d’autant plus de limpidité que ces personnages sont en quête d’absolu, et en même temps sont profondément bêtes, agissant avec toute leur sincérité, malmenant leur sainte quête dans un fatras de vanité. On observe alors ce bouleversement étrange des premiers devenant les derniers, car les derniers sont les humbles, ceux qui rient, ceux qui balaient orgueils et vanités par leur rire libérateur, ceux qui daignent danser (symbole dionysiaque, et expression suprême de l'âme de Zorba), tandis que les races sérieuses, si sympathiques par leur grandeur, par leur bêtise, par leurs crimes qui pourraient être les nôtres, s’effondrent invariablement.

Le vice du capétan Michel, vice criminel s’il en est, c’est donc son sérieux ! Il est le type même à de l’homme sublime décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra (nous nous permettons de citer longuement ce magnifique extrait, dans traduction d’Henri Albert) :

« J’ai vu aujourd’hui un homme sublime, un homme solennel un expiateur de l’esprit : comme mon âme s’est ri de sa laideur !

La poitrine en avant, semblable à ceux qui aspirent : il demeurait silencieux l’homme sublime :

Orné d’horribles vérités, son butin de chasse, et riche de vêtements déchirés ; il y avait aussi sur lui beaucoup d’épines — mais je ne vis point de roses.

Il n’a pas encore appris le rire et la beauté. Avec un air sombre, ce chasseur est revenu de la forêt de la connaissance.

[…]

Il y a encore du mépris dans ses yeux et le dégoût se cache sur ses lèvres. Il est vrai qu’il repose maintenant, mais son repos ne s’est pas encore étendu au soleil.

Il devrait faire comme le taureau ; et son bonheur devrait sentir la terre et non le mépris de la terre.

Je voudrais le voir semblable à un taureau blanc, qui souffle et mugit devant la charrue : et son mugissement devrait chanter la louange de tout ce qui est terrestre !

[…]

Il faut aussi qu’il désapprenne sa volonté de héros : je veux qu’il soit un homme élevé et non pas seulement un homme sublime : — l’éther à lui seul devrait le soulever, cet homme sans volonté !

Il a vaincu des monstres, il a deviné des énigmes : mais il lui faudrait sauver aussi ses monstres et ses énigmes ; il lui faudrait les transformer en enfants divins.

Sa connaissance n’a pas encore appris à sourire et à être sans jalousie ; son flot de passion ne s’est pas encore calmé dans la beauté.

[…]

Mais c’est pour le héros que la beauté est la chose la plus difficile. La beauté est insaisissable pour tout être violent.

Un peu plus, un peu moins, c’est peu de chose et c’est beaucoup, c’est même l’essentiel.

Rester les muscles inactifs et la volonté déchargée : c’est ce qu’il y a de plus difficile pour vous autres hommes sublimes.

Quand la puissance se fait clémente, quand elle descend dans le visible : j’appelle beauté une telle condescendance.

Je n’exige la beauté de personne autant que de toi, de toi qui es puissant : que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même.

Je te crois capable de toutes les méchancetés, c’est pourquoi j’exige de toi le bien.

En vérité, j’ai souvent ri des débiles qui se croient bons parce que leur patte est infirme !

Tu dois imiter la vertu de la colonne : elle devient toujours plus belle et plus fine à mesure qu’elle s’élève, mais plus résistante intérieurement.

Oui, homme sublime, un jour tu seras beau et tu présenteras le miroir à ta propre beauté. »

Les personnages de La Liberté ou la mort sont à l’évidence de grands combattants, mais il leur manque l’élégance, cette élégance qui est avant tout une humilité, une dérision, un enfantillage – « tiens, soyons grandiose », ce que le vocabulaire français, dans une sinuosité lexicale fort réjouissante, a fini par appeler panache, « la pudeur de l’héroïsme, comme un sourire par lequel on s’excuse d’être sublime » (Rostand). Car on n'accède pas à la grâce sans accepter de la recevoir, sans se faire enfant. Jean-René Huguenin le dit ainsi : « La vraie virilité est enfantine. Une enfance reconquise de haute lutte, pied à pied, poing à poing. » (Le Feu à sa vie) Le point où aboutit l’élévation de l’homme, par le dépouillement de son orgueil, c’est cette générosité riante, tendre, enfantine et gaillarde. « Parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux », affirme encore Rimbaud dans « Soleil et Chair ». Au contraire, le capétan Michel ressemble à une sorte de Sisyphe qui s’efforce d’être satisfait : le voici superbe, valeureux et laid, concentré sur la pierre qu’il soulève, aveugle à toute grâce extérieure sinon, il est vrai, la beauté élémentaire de cette terre qui l’a fait, idiot et buté, incapable de rire, capable d'estime, mais en aucun cas de tendresse, fermé à l'esprit de jeu, de folâtrerie, de rire.

« Je ne pourrais croire qu’à un Dieu qui saurait danser.

Et lorsque je vis mon démon, je le trouvai sérieux, grave, profond et solennel : c’était l’esprit de lourdeur, — c’est par lui que tombent toutes choses.

Ce n’est pas par la colère, mais par le rire que l’on tue. En avant, tuons l’esprit de lourdeur !

J’ai appris à marcher : depuis lors, je me laisse courir. J’ai appris à voler, depuis lors je ne veux pas être poussé pour changer de place.

Maintenant je suis léger, maintenant je vole, maintenant je me vois au-dessous de moi, maintenant un dieu danse en moi.

Ainsi parlait Zarathoustra. » (Ainsi parlait Zarathoustra, « Lire et écrire »)

J’aimerais apporter un dernier éclairage.

« "Tu es resté longtemps en Europe, que se passe-t-il là-bas, qu’as-tu vu ? Nous, ici, nous vivons dans un désert, dit finalement le métropolite pour changer un peu le cours de leurs idées.

– Beaucoup de choses, des bonnes, des mauvaises, pêle-mêle… Par où commencer ?

– Est-ce qu’ils croient en Dieu ? Voilà ce que je voudrais savoir.

– Ils croient en une nouvelle divinité, cruelle et puissante, et qui peut devenir toute-puissante, un jour.

– Laquelle ?

– La Science.

– Un esprit sans âme, c’est-à-dire le diable.

– Nous sommes entrés dans la constellation du scorpion, autrement dit du Diable, Révérend père.

– Les autres hommes, c’est possible, mais pas les Crétois. Nous, nous avons un idéal, une foi au-dessus de nous, contraire à nos intérêts, un idéal qui exige des larmes et des sacrifices. Nous ne sommes pas encore sortis de la constellation de Dieu." »

En affirmant cela, Kosmas et le métropolite portent leur crainte sur l’oubli de Dieu dont est porteur la science, crainte contemporaine de celle portée par MM. Husserl puis Henry d’un oubli par les scientifiques du sol de la science, c’est-à-dire la vie – et ces deux oublis sont, en fin de compte, le même.

De nos jours, la philosophie se trouve disloquée par l’éparpillement des perspectives qui prétendent chacune analyser l’objectivité scientifique d’un fait socio-historique. Quand on s’attaque au comportement d’autrui, on ne s’attaque plus au mal dont il est porteur, mais à des déterminants objectifs, hors-l’homme, socio-historiques, que sont le racisme, le sexisme, etc. L’homme n’existe plus, il est éparpillé en mille déterminismes dont il s’agirait de s’émanciper.

Quand j’ai créé, en 1916, Le Canard sauvage, j’ai entrepris d’y pérenniser un certain détachement de tous les conflits idéologiques du temps, de l’objectivité du temps. Je voudrais ici, paisiblement et fermement, laisser résonner une voix humaine, rendre quelqu’hommage à ces hommes qui tentent tant bien que mal de trouver leur voie, de s’élever, composant avec la réalité qui est la leur, recevant les préceptes et les éducations d’une certaine manière, selon ce qui leur paraît juste, ou bien malmenés par leur avidité, leur cupidité, parler des hommes enfin, de leur misère certes, mais contre laquelle ils se battent et c’est là leur grandeur. Je dis homme, l’universel, non pas pour diluer les expériences dans un référent abstrait... car la littérature me donne de saisir avec plus de finesse cette commune humanité, dans son extraordinaire diversité : l'étonnement, c'est que je puisse comprendre tout homme, entrer en sympathie avec lui, m'en sentir frère, car il n’est en fin de compte rien d’autre que, comme moi, un type, une femme, en qui l’orgueil lutte avec la générosité, et les deux combattent et ne cessent de s’entremêler, si bien que maintes actions sont à la fois héroïques et dérisoires.

Il demeure effectivement à mon sens que l'unité de l’homme, c'est-à-dire sa liberté (dont on n’ose plus parler sinon en termes juridiques donc abstraits) sont irréfutables, et s’expriment à chaque fois qu’un homme se saisit de ses forces et de ses capacités, prend en compte la réalité extérieure, et s’unit dans une action cohérente – chaque fois qu'il se saisit de cette vie qui le traverse. Elle est irréfutable a fortiori dès lors que l’homme dépasse toute forme d’utilitarisme pour se dépenser plus qu’il ne reçoit, dès lors qu’il lui semble dans la joie paradoxale de se donner – peu importe pourquoi – être plus homme.

Et la réalité éprouvée de la vie, dans toute sa dureté, ses failles, ses futilités, ses beautés, (que l'on ne cesse de livrer à l'objectivité froide de la science) c’est exactement ce qui éclate dans La Liberté ou la mort : voilà des personnages immensément paradoxaux, saints et imbéciles alternativement, et dont l’ardeur de vivre, la puissante énergie, bascule sans cesse du don christique à la masturbation nombriliste – et ils sont les premiers témoins de ces tourments, et ils sont en lutte. C’est leur lutte intérieure qui fait éclater leur humanité, non pas par un didactisme de l’auteur qui chercherait à simplifier, à exhausser et épingler les vices et les noblesses avec la lourdeur d’un moraliste, mais parce qu’ils sont décrits, restitués, avec justesse. Il y a une chose qu’on ne pourra jamais retirer à Nikos Kazantzákis – et c’est là son honneur d’écrivain, son honneur d’homme : ses livres ont le goût de la vie. Tout y est, terriblement et bellement, vrai, et l’on ressent au cours de ces pages, successivement mais dans un même mouvement, la fierté et la honte d’appartenir à la race des hommes. Pas de déterminisme : ils décident de leur destinée, ballotés entre leurs vices et l’absolu, exprimant l’éternelle lutte du bien et du mal. Ainsi le roman, dégagé des querelles du monde, restitue par le simple éclat de sa vérité l’éternité en l’homme d’adversaires tels que l’orgueil, l’envie, la cupidité, la vanité, etc.. Le seul progrès qu’a à faire l’homme, c’est bien de s’arracher à ces pesanteur qui travestissent ses quêtes spirituelles ou les contrecarrent : c’est là la seule liberté.

Autrement dit, ce n’est ni plus, ni moins, que pour retrouver ce que c’est qu’être un homme, ce que c’est qu’être une femme, qu’il faut lire Kazantzákis, et à l’occasion, nos autres articles du Canard sauvage !

Si, si, allez-y !

Ernest-Hilare de la Motte-Flanquin

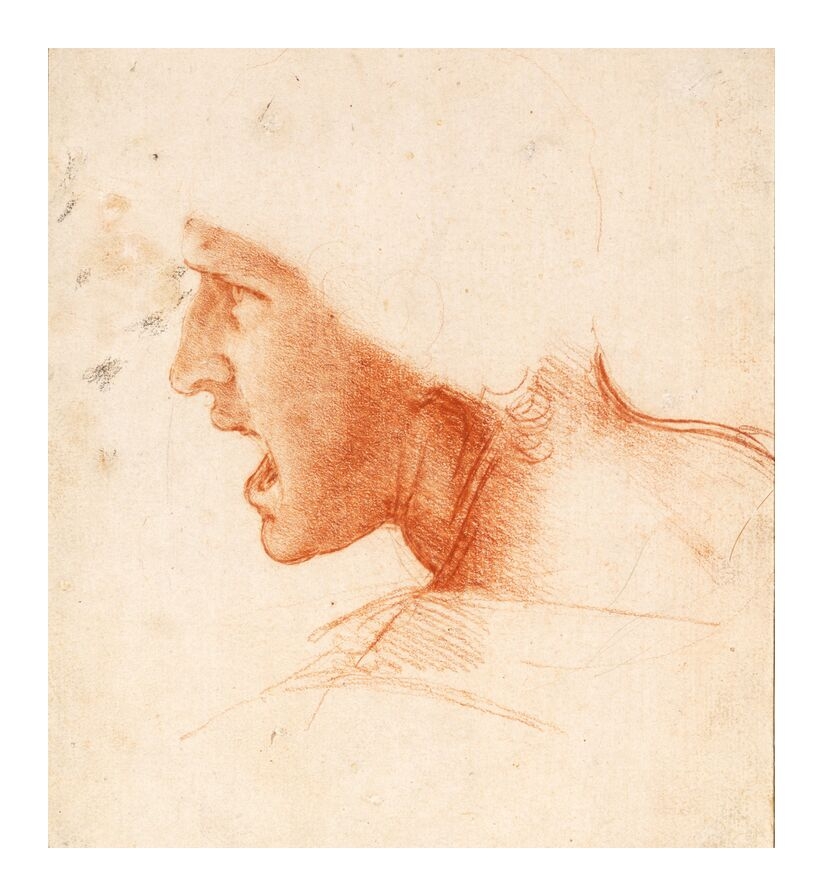

PS : les dessins sont de Vinci, le lion rugissant, et des croquis de la bataille d'Anghiari. La photographie est bien celle de la tombe de Kazantzákis.