Tolkien, ce sont d'abord un père, John Ronald Reuel, et un fils, Christopher. Et puis c'est cet esprit engendré par leur relation.

« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Luc, 10,22

« Il m’échut à la mort de mon père de mettre l’œuvre en forme afin qu’elle puisse être publiée. » Christopher Tolkien, préface du Silmarillon de 1977

« Beneath the Moon and under star

he wandered far from northern strands,

bewildered on enchanted ways

beyond the days of mortal lands. »

« Dessous la lune et dessous les étoiles

Il erra bien loin des grèves du Nord

Egaré sur des voies enchanteresses

Par-delà les jours des terres mortelles »

Chanson d’Eärendil, telle qu’elle est chantée par Bilbo à Imladris dans Le Seigneur des anneaux, traduction par mes soins

(La photographie de titre est celle d'un grand pin du jardin de l'université d'Oxford, qu'un de ces professeur de philologie, plutôt rêveur, affectionnait...)

Aujourd’hui, je voudrais, cher lecteur, vous guider vers celui qui fut, à sa manière, et de la plus princière des manières, notre frère : qui se conduisit comme un frère en nous donnant son père. Ce faisant, il s’est, à mon sens, institué comme le plus bel exemple de tradition que nous ait donné un siècle (le vingtième) qui, c’est le moins qu’on puisse dire, ne baignait guère dans les notions de piété filiale et de fidélité au legs, dans le sens le plus pur que l'on puisse donner à ce mot.

Cet homme, c’est Christopher Tolkien.

Christopher John Reuel Tolkien est né à la fin de l’année 1924, mort au début de l’année 2020. Il est le troisième fils de John Ronald Reuel Tolkien et d’Edith Tolkien. Il est le fils Tolkien, par excellence, exécuteur testamentaire de l’œuvre littéraire de son père, sans lequel tout le continent de ce que fut l’œuvre tolkienien serait demeuré enfoui. Le formidable projet d’une « mythologie » pour l’Angleterre, qui fut dans sa réalisation une immense entreprise de donation, sous une forme nouvelle, stupéfiante par son énormité comme par sa pureté, de légendes anciennes et vénérables… tout ceci n’eût pas été possible sans le troisième fils Tolkien.

Laissons-nous étonner, à la manière d’Aragorn, par ce reflux des temps anciens, cette écume d’étoile (c’est la signification en sindarin du nom « Elros » : Elros est le fils d’Eärendil le marin et le frère d’Elrond, il devint le premier roi de Númenór sous le nom « Tar-Minyatur »), par toute cette sève préservée et cette lumière transmise :

« Les Ents ! s’exclama Aragorn. Il y a donc une part de vérité dans les légendes anciennes sur les habitants des forêts profondes et des géants bergers des arbres ? Y a-t-il encore des Ents en ce monde ? Je croyais qu’ils n’étaient qu’un souvenir des temps anciens, si vraiment ils furent jamais autre chose qu’une légende du Rohan. » Le Seigneur des anneaux, III, 5.

Rien de tout cela n’eût été possible, ces légendes eurent été perdues bien loin du regard des hommes sans Christopher Tolkien. Est-ce là le plus heureux des hasards du XXe siècle ? Peut-être. On peut cependant, avec la malice du père Tolkien, ressaisir quelqu’instant de la vieille notion de Providence, et s’interroger avec Gandalf :

« Derrière cela, il y avait quelque chose d’autre à l’œuvre, en dehors de tout dessein du Créateur de l’Anneau. Je ne puis le faire comprendre plus clairement qu’en disant que Bilbon était destiné à trouver l’Anneau, et pas par la volonté de Celui qui l’avait créé. Et c’est peut-être là une pensée encourageante. » Le Seigneur des anneaux, II, 2

Tolkien : créer par amour

Permettez-moi d’ébaucher une analogie quelque peu osée, mais qui ne me semble pas sans fécondité, afin de décrire la relation entre John Ronald Reuel, Christopher, et nous. Mieux : laissons-nous guider par le symbolisme sous-jacent et la puissante fructification des langues, à la manière du père Tolkien pour qui le sens vient élucider le son, ainsi qu'il affirme dans une de ses lettres : « La remarque à propos de "philologie" voulait faire allusion à ce que j’estime être un "fait" primaire de mon œuvre, qu’elle est d’un seul tenant et fondamentalement linguistique dans son inspiration. […] L’invention des langues est la fondation. Les “histoires” furent plutôt créées pour fournir un monde à ces langues que le contraire. Pour moi, un nom vient d’abord et l’histoire suit. » (Lettres)

Fions-nous donc aux noms : Christopher est un prénom qui renvoie au Christ. Certes, cela signifie en fait « celui qui porte le Christ »... soit, il n'en demeure pas moins Christopher est le fils, par excellence, de Tolkien, qui est lui-même l’écrivain créateur de monde par excellence. (J.R.R. Tolkien parle en fait, dans son essai Du conte de fées, de « subcréation », elle est comme une imitation de la seule création véritable. Son monde est désigné par Christopher comme un « monde secondaire », il n’est d’ailleurs nullement séparé du « monde primaire » – nous y reviendrons.) Mais qui plus est, c’est par amour que cette création vient à l’existence :

« Sur une étagère du salon, non loin du beau fauteuil en bois tourné sur lequel Tolkien a rédigé Le Seigneur des anneaux, il y a un petit tabouret de pied recouvert d'une tapisserie très usée. C'est là que Christopher s'asseyait, à l'âge de 6 ou 7 ans, pour écouter les histoires de son père. "Le soir, se souvient-il, il venait dans ma chambre et me racontait, debout devant la cheminée, des histoires formidables, celle de Beren et Luthien par exemple. Tout ce qui me semblait intéressant provenait de sa façon de regarder les choses." » (cf. l'article du Monde « Tolkien, l'anneau de discorde », auquel je me réfère assez régulièrement au cours de l'article)

On pense aussi aux fameuses lettres illustrées du père Noël, que le philologue malicieux envoyait chaque année, de 1920 à 1943, à ses enfants, avec lesquels il correspondait en usant d’une écriture tremblante censée renvoyer à une main saisie par la froid, une main vieille de 1900 ans (puis ce furent, à l’occasion, l’Ours Polaire, un assistant gaffeur du Père Noël et Ilbereth, elfe et secrétaire personnel : chacun a sa patte, son écriture propre), avec lesquelles il racontait quelques péripéties l’opposant aux gobelins entravant l’œuvre de ce vieux père nordique.

Si c’est par amour des langues qu’il créait – qu’il créait depuis sa plus tendre enfance – que J.R.R. s’est mis à développer des histoires, ce sont bien ses enfants, et le plus fasciné d’entre eux (Christopher) notamment, qui le poussèrent à continuer. Et très vite, cette relation dépasse la simple altérité du conteur à l’enfant captivé pour se muer en un compagnonnage créateur : « "Mon père n'avait pas les moyens de payer une secrétaire, précise-t-il. C'est moi qui tapais [ces histoires] à la machine et qui dessinais les cartes dont il traçait des ébauches." »

Ainsi, Le Hobbit prend forme à la fin des années 1920 et au début des années 1930, suite aux récits du père à des enfants impliqués, demandeurs, qui stimulent l’extraordinaire créativité de ce professeur de vieil-anglais d’Oxford assez folklorique : il est publié en 1937.

Enfin, Le Seigneur des anneaux : après le succès du Hobbit, Tolkien entreprend d’écrire une suite, qui se mue rapidement en un projet tout à fait inédit et colossal, car notre écrivain veut relier l’univers des hobbits à tout le légendaire qu’il a développé par ailleurs, depuis la Grande Guerre, et qui a déjà donné deux versions non publiées du Silmarillon. Christopher en est évidemment le premier lecteur, alors qu’il est mobilisé comme pilote de chasse pendant la Seconde Guerre Mondiale : « J'étais pilote de chasse. Quand j'atterrissais, je lisais un chapitre. »

Ainsi, chez Tolkien, toute création est un acte d’amour, et même un hommage. C’est son amour des langues (sa philo-logie) qui génère l’engendrement d’une multitude de langues dont les plus conséquentes sont le quenya et le sindarin ; c’est son amour pour Edith, sa femme, qui inspire le poème de Beren et Luthien, l’une des premières pierres de son univers ; c’est son attrait pour les littératures vieil-anglaises et moyen-anglaises, norroises, germaniques, grecques anciennes, qui donnent à son œuvre cette coloration féérique, mythique et médiévale ; c’est son amour paternel, puis son amour du prochain – ses lecteurs – qui donnent lieu à d’innombrables ajouts, approfondissements, soubassements au sein de l'œuvre (les lettres, fort détaillées, échangées avec Christopher et avec ses lecteurs, en témoignent) ; c’est son catholicisme qui enfin instaure cette pureté très singulière et toute implicite de l’ensemble.

De la paternité et de la filiation

Toute l’image que nous avons de J.R.R. Tolkien est celle de ce bon père de famille splendidement anglais : conteur généreux, son élocution a la distinction que nous évoque ces accents des grandes universités anglaises, tout en portant un peu de cette trivialité rauque – dans son rire notamment – qui rappelle la rusticité de terroir qui est la sienne ; professeur érudit, il entretient son cœur d’enfant dans l’étude la plus profonde des littératures archaïques ; il est enfin ce vieil homme tranquille, cet époux fidèle, cet homme traditionnel, toujours dignement vêtu, fumant et jouissant de cette pipe qui ne le quitte pas. Tolkien, pour l’Angleterre d’abord, pour l’Europe ensuite, et enfin, je crois, pour le monde, est ce père qui nous éduque à la manière des sagesses professées au fil des pages par Gandalf, et qui élève aux richesses toutes pures de la tradition des temps anciens.

Mais le père ne peut être pensé sans le fils. « C’est la raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l’homme : afin que l’homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. » (Saint Irénée Adversus haereses, 3, 19,1: PG 7,939) Il fallait qu’il y eût le fils, pour que cet orphelin que fut Tolkien soit donné comme père à cette foule immense, que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue : c’est la foule de ses lecteurs...

« Il m’échut à la mort de mon père de mettre l’œuvre en forme afin qu’elle puisse être publiée. » Qu’on se rende compte de ce qu’un tel sacerdoce représente ! Voici bien le fils qui donne sa vie – tout ce qu’elle pourrait avoir de propre – pour faire de son père un père pour tous ceux qui voudront bien s’y intéresser. À la mort du père, Christopher s’est trouvé devant une masse colossale de notes désordonnées, contradictoires, illisibles, ce n'était que l'idée d'une œuvre, encore à l'état de magma dans l’esprit de Tolkien : il s’agissait de la faire passer dans l’espace et dans le temps, de l'inscrire par la force du verbe dans une réalité mondaine.

Christopher a donc commencé par ce qui paraissait urgent, Le Silmarillon sur lequel travaillait et s’embourbait John avant de s’éteindre.

Reprenons donc le chemin sinueux de l’établissement du Silmarillon. Ce faisant (et ce faisant très incomplètement), on saisit tout autant Tolkien-père que Tolkien-fils : « toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » (Luc, 10,22). Du premier, ce fut l’œuvre, le projet de toute sa vie, quant à Christopher, c’est par la publication du Silmarillon qu’il se fit pour la première fois le continuateur littéraire de J.R.R., et ce sont les problèmes liés à cette publication expliquent l’ensemble du long travail qui s’ensuivit.

Au long du Silmarillon

Il y a plusieurs Silmarillon.

Le premier Silmarillon émane progressivement d’un certain nombre de poésies écrites dans les années 1910, et pendant la Guerre, pendant la Bataille de la Somme : elles aboutissent à la première pierre du légendaire tolkienien : la chute de Gondolin.

Cette histoire se centre sur Tuor, qui est un homme, le fils de Huor, Le Vala Ulmo (sorte de dieu de la mer) apparaît à Tuor et lui demande de trouver la cité cachée de Gondolin (« la pierre cachée » en sindarin), car un danger la menace. Accompagné par des elfes, il parvient à trouver la cité : il prévient le roi Turgon, qui ne s’inquiète pas de cet avertissement. Reçu à Gondolin, il épouse la fille de Turgon, Idril Celebrindal : cela correspond la deuxième union d’un homme avec une elfe dans l’univers de Tolkien, après Beren et Luthien et avant Aragorn et Arwen. Ils ont un fils, le semi-elfe Eärendel (qui sera finalement nommé Eärendil, qui sera le père d’Elros et d’Elrond, nous y reviendrons). Puis, la cité est découverte par les forces de Melko (qui deviendra Melkor) et elle est envahie.

Les différents contes (dont la chute de Gondolin est le premier) sur lesquels travaille Tolkien-père entre, en gros, 1915 et 1925, devaient donner Le livre des contes perdus. Au début, un voyageur entre dans « la Chaumière du Jeu Perdu », où on lui raconte tous ces contes : la création du monde par la musique des Ainur, la construction de Valinor et la naissance des deux arbres de lumière, après maintes luttes contre Melko, la création du soleil et de la lune et la dissimulation de Valinor, le conte de Tinúviel racontant l’histoire de Beren et Luthien, qui parvinrent à s’emparer d’un Silmaril détenu par Melko, puis la lutte entre Túrin et le premier dragon Glórund (qui deviendra plus tard Glaurung), la chute de Gondolin, le Nauglafring, contant l’histoire du collier des nains, et le conte d’Eärendel le marin. Enfin, le livre devait s’achever avec l’histoire d’Ælfwine d’Angleterre, personnages fictifs du XIe siècle, grand navigateur qui aurait découvert l’île de Tol Eressëa, où il aurait rencontré des elfes qui lui auraient raconté toutes ces histoires.

Le Livre des contes perdus restera à l’état inachevé, Tolkien préférant se consacrer à la fin des années 1920 au Lai des Enfants de Húrin en vers allitératifs et au Lai de Leithian en tétramètres iambiques. Mais il y a dans cette œuvre déjà une bonne part de ce qui donnera le Silmarillon ; tous ces noms, ces lieux et ces événements qui, je le suppose, étourdissent un peu mon lecteur, se retrouvent dans une forme quelque peu différente dans Le Silmarillon de 1977.

En fait, dans les années 1930, Tolkien-père reprend le Silmarillon et parvient enfin en 1937 à une forme aboutie : il la nomme Quenta Silmarillon – il ne la publie pas.

Quenta Silmarillon raconte la lutte des elfes contre Melkor/Morgoth jusqu’à sa dernière défaite. Eärendil le marin, accompagné par Elwing, sa femme, qui est le petite-fille de Beren et Luthien, serti du Silmaril volé par Beren et Luthien, parvint jusqu’aux rivages sacrés de Valinor, que nul n’avait pu trouver avant lui. Il y parvint grâce au Silmaril qu’il portait sur son front, ou bien parce qu’il y était destiné. Il prévint les Valars des désordres du Beleriand. Alors, après qu’il les eût imploré de venir en secours aux hommes et aux elfes du Beleriand, commença la Guerre de la Grande Colère, et les terres du Beleriand furent pour une grande part englouties, et Morgoth fut rejeté hors d’Arda, dans le grand vide, cercle extérieur du monde, dont il ne pourra revenir avant la fin d’Arda. Quant à Eärendil, il tint désormais la garde du ciel, sur son navire Vingilot fendant les cieux, pour empêcher le retour de Morgoth, et sa lumière comparable à une étoile émane du seul Silmaril dont l’histoire peut retrouver la trace, car les deux autres furent engloutis en même temps que le Beleriand, et c’en fut fini du Premier Âge.

Quenta Silmarillon, dans son déroulement, est achevé. Son unité est autrement plus solide que le résidu fragmentaire que constituait Le Livre des contes perdus. Alors pourquoi peut-on dire, comme Baillie Tolkien, l’assistante de l’écrivain, que « Tolkien n’y arrivait pas », qu’il « était englué dans des détails chronologiques, [qu’]il réécrivait tout, [que] ça devenait de plus en plus complexe » ?

Tout simplement parce qu’il y eût, entre temps, Le Seigneur des anneaux, dont le passage au premier plan dans les travaux de John Ronald est largement lié aux pressions éditoriales après la parution du Hobbit qui donna lieu à l'attente impatiente d'une suite. Je dis « impatiente », mais à vrai dire, les éditeurs de Tolkien ont fait montre d’une patience absolument prodigieuse, tant la prolifération, la science du détail et la désorganisation de notre fumeur de pipe chéri devaient se révéler épuisantes. Et voici que Tolkien écrivant la suite du Hobbit en fait aussi la suite de Quenta Silmarillon, faisant de Sauron le plus grand serviteur de Morgoth, faisant d’Aragorn un personnage marqué par l’histoire de Beren, son lointain aïeul, lui qui aime aussi une elfe, faisant de cette elfe la fille d’Elrond, établi comme fils d’Eärendil, et qui porte, avec Galadriel et Gandalf, la mémoire des jours anciens. Le Seigneur des anneaux est constamment marqué par cette profondeur mélancolique, ce souvenir de la pureté de jadis, cette persistance toute atténuée de la magie qui présidait au monde, à son aurore. Tous les poèmes qu’on y trouve renvoient à des récits lointains vis-à-vis desquels les protagonistes se positionnent. Et en même temps que cette œuvre ouvre sur une profondeur stupéfiante, que le lecteur inaverti ne pouvait que pressentir, elle débouche sur l’âge des hommes, autrement dit sur notre temps, et sur l’effacement progressif de la féérie. Toute la mélancolie du Seigneur des anneaux repose sur cette tension entre la joie, pour les hommes, de prendre enfin le premier rôle dans l’histoire du monde, et cette tristesse de voir la vieille splendeur de la féérie s’embarquer pour les terres immortelles.

Ayant échafaudé cette stupéfiante architecture qui convie les plus humbles (les hobbits) et la multitude des races dans la lutte contre les forces du mal, il fallait reprendre, réécrire, corriger, ressaisir le Silmarillon, afin qu’il conduise aux événements racontés dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. Il fallait introduire l’histoire de la lignée de Númenor (les Dúnedain), commencée par Elros, l’autre fils d’Eärendil, l’histoire de la décadence et de la chute du Númenor et celle de l’instauration des Royaumes en exil des Dúnedain (le Gondor et l’Arnor) par Elendil et ses fils, Isildur et Anárion, puis le récit de la première victoire contre Sauron, où prirent part (outre les souverains dúnedain) Elrond et Gil-Galad, et par laquelle s’achève le Second Âge.

Alors Christopher Tolkien publia, en 1977, une vision cohérente du Silmarillon à partir des mille-et-une versions contradictoires et fragmentaires que son père avait élaboré, et qu’il s’échevelait à faire aboutir jusqu’à sa mort en 1973.

Cette version commence par l’Ainulindalë, dont la première version remonte à 1918 : c’est la « la musique des Ainur » en quenya, les « Ainur » correspondant aux anges ou aux dieux, elle est dirigée par Eru (« l’Un ») Ilúvatar (« Père de tout ») et c’est par elle que fut créé Eä (« Que cela soit » ou « Le monde qui est »). Il est raconté que Melkor, le plus talentueux des Ainur, introduisit le chaos dans la Création en cherchant à faire entendre ses pensées propres au sein de cette musique, dans un enflement d’orgueil qui s’opposait à l’harmonie du tout. Mais finalement, Eru intégra un premier, un second, un troisième thème pour faire éteindre définitivement Melkor la disharmonie introduite par Melkor, et ces thèmes étaient finalement plus beaux encore que les précédents, enrichis de cette tension. Et ce monde, que les Ainur purent voir, qui n’était encore qu’en idée, fut réalisé quand Eru dit : « Eä », ce qui signifie « que cela soit ».

Et les Ainur qui vinrent sur la terre furent les Valar (Melkor, Manwë, Aüle en sont) et les Maïar (Sauron, Gandalf en sont), et ils demeurèrent en Valinor, la terre sacrée. Mais, le désordre s’étant introduit dans le monde, le mal ne pouvait disparaître définitivement avant la disparition d’Arda, et le Silmarillon devient cette lutte éternelle contre le mal. Si les Valar, les Ñoldor (les elfes), les Dúnedain, les nains, les hobbits et les hommes apparaissent d’une puissance tout à fait inégale, il n’en demeure pas moins que leur destinées sont ordonnées aux mêmes fins, dès lors qu’ils choisissent de lutter par amour, et non par orgueil ou par colère : et toutes leurs actions coïncident miraculeusement dès lors qu’ils refusent de s’abaisser à combattre le mal avec les moyens du mal.

De la mort chez Tolkien à l'entrevision d'une providence

Dès lors la question de la mort chez Tolkien prend une coloration toute différente : la mort s’ancre dans le destin de l’harmonie secrètement agencée par Ilúvatar, elle ne constitue pas un objet de crainte dès lors que les individus œuvrent selon la règle de l’amour. Ainsi de Frodo épargnant Gollum : il met consciemment en péril son existence, mais agissant par miséricorde, cet acte finit fortuitement par lui permettre d’accomplir la tâche pour laquelle il était destiné, au moment où il n’en était plus capable. Dans le légendaire de Tolkien, ce sont ceux qui chutent, qui se révoltent contre leur mortalité, qui décident d’utiliser de mauvais moyens pour prolonger leur existence. C’est la longue histoire des hommes, celle qui conduit à la chute de Númenor (je cite l’Akallabêth qui conte la chute de Númenor) : « ils désiraient échapper à la mort et à la fin des plaisirs, connaître une vie sans limites ».

Tel n’était point leur destin : « [Eärendil] a un destin singulier et a été joint aux Premiers-Nés, qui ne meurent pas. Il lui est pourtant impossible de jamais revenir sur la terre des mortels. Alors que toi et les tiens n’êtes pas des Premiers-Nés, mais des hommes mortels créés par Ilúvatar. Il semble que vous vouliez maintenant les avantages des deux races : aller quand il vous plaît à Valinor et rentrer chez vous à votre gré. Cela ne peut pas être. Et les Valar ne peuvent pas reprendre les dons d’Ilúvatar. Les Eldar, dites-vous, n’ont pas ce châtiment, et même ceux qui se sont révoltés ne meurent pas. Pour eux ce n’est ni punition ni récompense, mais l’accomplissement de leur destin. Ils ne peuvent y échapper, ils sont attachés à ce monde et ne peuvent le quitter tant qu’il dure, car sa vie est la leur. Et vous seriez punis de la révolte des Humains, dites-vous, à quoi vous n’avez guère pris part, ce serait pour cela que vous mourez. Mais cela n’a pas été établi comme une punition. Vous vous échappez, vous quittez ce monde et n’y êtes pas liés par l’espoir ou la lassitude. Alors qui donc devrait envier l’autre ? »

L’immortalité des elfes n’est pas éternelle : ils sont liés au destin d’Arda. Ils sont les Premiers Nés, et contemplent le sort du monde, si jamais les péripéties de l’histoire ne viennent pas mettre un terme à leur existence. Mais cette liaison à Arda les prive d’un attachement au monde, qui est celui des hommes (ou des hobbits), conséquence de la brièveté de leur existence. Au contraire les elfes tendent à se détacher, à devenir des anges distants et mélancoliques, à se retirer de la lutte – c’est pourquoi s’ouvre le Quatrième Âge, celui des hommes. Dans la lettre n°186 à Joanna de Bortadano d’avril 1956, Tolkien écrit : « Mon véritable thème tourne autour de quelque chose de permanent et difficile : la mort et l’immortalité, c’est-à-dire la mystère de l’amour du monde dans les cœurs de ceux "destinés" à le quitter et apparemment à le perdre, et l’angoisse dans les cœurs de la race "destinée" à ne pas la quitter, jusqu’à ce que toute l’histoire du mal soit advenue. » Ainsi « (…) le destin des humains, comme quoi ils doivent partir, fut au départ un don d’Ilúvatar. Ce n’est devenu une peine pour eux que depuis qu’ils sont passés sous l’ombre de Morgoth » (Akallabêth).

C’est bien cette ombre de la mort qui fait pâlir la grandeur de Númenor, qui l’enfonce dans un orgueil de la puissance technique et de l’avidité impériale. « Ils se mirent à construire pour leurs morts de grandes maisons où des savants travaillaient sans relâche à découvrir le moyen de les ramener à la vie ou au moins de prolonger les jours des Humains. Ils trouvèrent seulement l’art de préserver intacte la chair morte des hommes, et ils remplirent le pays de tombes silencieuses où l’idée de la mort était enchâssée par la nuit. Les vivants se tournaient avec ardeur vers les plaisirs et les fêtes, voulant sans cesse accumuler les biens et les richesses. » Cette erreur, Aragorn – que les elfes qui l’ont élevé ont nommé « Esthel », ce qui signifie « espoir » –, dans sa sagesse, ne la commet pas : « (…) je suis le dernier des Núménoréens et le plus récent Roi du temps des Anciens ; et il m’a été donné non seulement de vivre trois fois plus longtemps que les hommes de la Terre du Milieu, mais aussi la grâce d’aller à ma guise et de rendre le don. Je vais donc maintenant m’endormir ».

Toute cette opposition entre une mort lumineuse, qui est ancrée dans l’espérance, et la mort empreinte de peur à cause de la corruption de Morgoth, donnant lieu à des agitations vaines, au désordre (opposition analysée avec bien plus de minutie que je ne le fais dans un fort bel article de Michaël Devaux), ne se comprend que si la mort dont il est question n’est en vérité pas définitive ; pour autant Tolkien, très soucieux de ne pas élaborer un pastiche des vérités chrétiennes et singulièrement des fins dernières, maintient une telle réalité dans l’ordre de l’implicite.

Le corpus tolkienien, de l’unité à l’explosion

La Providence prime : toutes les actions vertueuses coïncident, exactement à la manière de l’ultime thème lancé par Eru Ilúvatar (dont les Ainur ne sont que les interprètes) qui rétablit finalement l’harmonie dans l’Ainulindalë. C’est là que se trouve l’unité du Silmarillion.

« – De ce thème que j’ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une Grande Musique. Et comme j’ai doué chacun de vous de la Flamme Immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s’il le veut de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi je resterai à écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique.

[…]

[…] Ilúvatar se leva de nouveau, et les Ainur comprirent que son humeur était sévère. Il leva sa main droite et voici qu’un troisième thème, différent des autres, s’éleva du chaos ! D’abord il sembla toute douceur et tendresse, à peine un frémissement de sonorités calmes, de mélodies délicates, mais rien ne pouvait l’éteindre et il se mit à gagner en force et en profondeur. Il semblait à ce moment que deux musiques s’affrontaient devant le trône d’Ilúvatar, en complet désaccord. L’une était large et pleine et splendide, lente cependant et empreinte d’une incommensurable tristesse, de là surtout venait sa beauté. L’autre avait maintenant atteint son unité propre, mais elle était bruyante et vaine, sans cesse répétée, avec un ensemble tapageur en guise d’harmonie, comme si de nombreuses trompettes jouaient la fanfare sur quelques notes. Cette musique voulait submerger l’autre par la violence de ses cris, et il semblait pourtant que ses notes les plus triomphantes fussent reprises par celle-ci et mêlées dans son mouvement solennel.

Au milieu de cet affrontement, alors que les espaces d’Ilúvatar vibraient et que le vacarme envahissait des silences encore jamais troublés, Ilúvatar se leva pour la troisième fois, et son visage faisait peur à voir. Il leva les deux mains : d’un seul accord, plus profond que l’Abîme, plus haut que le Firmament, aussi perçant que la lumière de son œil, la Musique s’arrêta. »

En fait, conçue ainsi, l’unité du Silmarillon est assurée par l’unité de son thème – la lutte de l’ordre contre le chaos, la lutte du bien contre le mal, la lutte de l’humilité contre l’orgueil – mais le projet apparaît dans toute sa démesure, englobant tous les mythes tolkieniens jusqu’à la destruction de l’anneaux unique, et toute l’histoire qui s’ensuit, jusqu’à l'ère technicienne que Tolkien abhorrait. On ne voit plus trop, dans une telle configuration, pourquoi l’ouvrage conserve le titre de Silmarillon, puisque la quête des Silmarils volés par Morgoth concerne en vérité simplement une partie de l’œuvre, distincte de l’établissement et la chute de Númenor, ainsi que des désordres liés aux anneaux de pouvoir.

On comprend la difficile position de Christopher : il fallait publier ce Silmarillon, car le père y travaillait, et parce qu’il paraissait nécessaire de rétablir une perception équilibrée et plus ample de l’univers de la terre du milieu : Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux seuls donnaient une vision infiniment partielle de cet univers que Christopher, lui, maîtrisait parfaitement.

Il savait l’importance d’Eärendil dont le nom, par ses consonnances poétiques, était une source première de la création tolkienienne : ainsi, en 1914, inspiré par le poème anglo-saxon du VIIIe siècle, le Crist de Cynewulf, notamment par les vers Eala Earendel! engla beorhtast / ofer middangeard monnum sended, Salut, Éarendel ! Plus radieux des anges / envoyé parmi les hommes sur la terre du milieu !, il rédige un poème sur « Le Voyage d'Éarendel, l'Étoile du Soir ». Il savait l’importance de l’histoire de Beren et Luthien, dont le poème premier, qui raconte la rencontre de Beren avec Luthien, dansant sous la lune lui était inspiré par son amour avec Edith, comme Tolkien-père l'affirme explicitement : « [E]lle était ma Lúthien […] Je n'ai jamais appelé Edith Lúthien — mais elle était à l'origine de l'histoire, qui devint progressivement la partie principale du Silmarillion. Elle a été conçue dans une clairière remplie de ciguës à Roos dans le Yorkshire […] À cette époque ses cheveux étaient d'un noir de jais, sa peau claire, ses yeux plus brillants que tu les as connus, et elle savait chanter — et danser. » Bref, il connaissait l’omniprésence de tant d’éléments qui n'étaient qu’évoqués dans les œuvres publiées : il avait le devoir, lui qui connaissait la grandiose poésie des écrits de son père, d’en laisser voir toute la profondeur.

Mais en même temps, forcer l’unité de cette œuvre, c’était dissimuler les innombrables développements, les altérations, les modifications qui caractérisent le perfectionnisme du J.R.R. Tolkien. C’est comme si la forme première du Silmarillon, celle du Livre des contes perdus, devait toujours hanter le projet du Silmarillon. Et ce hiatus le tourmente : « J'ai tout de suite pensé que le livre était bon, mais un peu faux, dans la mesure où j'avais dû inventer quelques passages ». Il raconte qu’il faisait alors un rêve désagréable : « J'étais dans le bureau de mon père, à Oxford. Il entrait et se mettait à chercher quelque chose avec une grande anxiété. Alors je réalisais avec horreur qu'il s'agissait du Silmarillion, et j'étais terrifié à l'idée qu'il découvre ce que j'avais fait. »

Bref, il faut, encore une fois, tout reprendre, et sous une autre forme. Cela donnera le travail acharné d’une vie, restituant tous les différents livres commencés et abandonnés par le père (parmi lesquels Quenta Silmarillon), cela donnera l’Histoire de la Terre du Milieu :

- 1983 : Le Livre des Contes Perdus— trad. Adam Tolkien (1995)

- 1984 : Le Second Livre des Contes Perdus— trad. Adam Tolkien (1998)

- 1985 : Les Lais du Beleriand— trad. Daniel Lauzon & Elen Riot (2006)

- 1986 : La Formation de la Terre du Milieu— trad. Daniel Lauzon (2007)

- 1987 : La Route perdue— trad. Daniel Lauzon (2008)

- 1988 : The Return of the Shadow(The History of the Lord of the Rings, part 1)

- 1989 : The Treason of Isengard(The History of the Lord of the Rings, part 2)

- 1990 : The War of the Ring(The History of the Lord of the Rings, part 3)

- 1992 : La Défaite de Sauron(The History of the Lord of the Rings, part 4) — trad. Daniel Lauzon (2023, à paraître)

- 1993 : L'Anneau de Morgoth— trad. Daniel Lauzon (2024, à paraître)

- 1994 : The War of the Jewels

- 1996 : The Peoples of Middle-earth

On y retrouve, à chaque fois, les différentes versions des textes. On pourrait croire qu’un tel processus met au grand jour le travail de Tolkien, et en contrecarre la magie. Bien au contraire : l’éparpillement des versions de mythes uniques rappellent les mille-et-une reprises des mythes grecs ou des mythes arthuriens, et inscrivent Tolkien dans cette tradition.

Il faut ajouter à cela Les Enfants de Húrin, que le père a travaillé de 1950 à 1957 avant de l’abandonner presque achevé, que le fils a publié en 2007 (l’histoire n’est pas sans rappeler le destin tragique des Labdacides, dont Œdipe est le plus fameux protagoniste), ainsi que des compilations des versions de La Chute de Gondolin et de Beren et Luthien. Christopher a aussi publié les versions que son père avait élaboré des mythes d’Arthur et de Siegfrid.

Feuille, de Niggle, une clef cachée

illustration du conte par Alan Lee

Dans un conte en l’occurrence publié par J.R.R. Tolkien, Feuille, de Niggle (que je n'étudierai pas dans toute sa richesse ici), Tolkien expose d’une certaine manière cette manie perfectionniste et généreuse à cause de laquelle la postérité de son œuvre fut somme toute assez gravement menacée. Niggle, « petit homme ordinaire et assez sot » (on reconnaît bien là l’humble ironie de notre auteur), est un peintre, toujours sollicité par ses voisins, qui manque de temps pour se consacrer à ses toiles. Et le tableau, par excellence, qui l’obsède (tiens donc !) est celui d’un arbre.

« Il avait commencé par une feuille prise dans le vent, mais il devint un arbre ; et l'arbre crût, poussant d'innombrables branches et lançant les plus extraordinaires racines. D'étranges oiseaux vinrent s'installer sur les ramilles, et il fallut s'en occuper. Puis, tout autour de l'Arbre, et derrière, à travers les trouées des feuilles et des branches, commença de se développer un paysage ; il y eut des aperçus d'une forêt gagnant du terrain et de montagnes couronnées de neige. »

Ne voyez-vous pas là ce procédé d’écriture qui, d’un mot aux sonorités étonnantes, vient à créer un poème en langue inconnue, puis une grammaire à cette langue, puis une histoire au peuple auquel appartient cette langue, et ainsi de suite, jusqu’à rechercher cette totalité d’un monde qui serait le double symbolique du nôtre et qui s’en éloignerait tout autant qu’il le révélerait ? « Quand il partait, il mettait des brassées de documents dans une valise dont il ne se séparait pas. Lorsqu'il arrivait à destination, il lui arrivait d'en tirer une feuille au hasard, et de repartir de cette feuille-là », se souvient Baillie Tolkien, la seconde femme de Christopher Tolkien.

Feuille, de Niggle se prolonge par une sorte d’allégorie de la mort, au travers de laquelle Niggle retrouve son âme, plein et en vie : ainsi l’élévation du poète à la vie la plus pure ne peut que s’achever dans le passage, que constitue la mort, et cette réalité qu’il cherche à dépeindre bien imparfaitement, c’est au travers de la vie nouvelle qu’il pourra la trouver.

Toujours est-il que ce conte révèle de manière assez drôle, l’incapacité de l’auteur, seul, si personne ne se saisit de sa création et lui donne vie, à parvenir à ses fins. Il fallait qu’il y eût le fils (je me répète) pour entrer dans l’intimité de cet arbre que son père élaborait, pour en ressaisir toutes les branches éparses, pour le présenter aux hommes qui sauraient à leur tour s’émerveiller de cette éternelle image de la vie.

Dans la trinité, telle que saint Augustin la décrit, l’amour ne s’épanouit quand dans une relation, de même la postérité tolkienienne eût été affreusement amputée, inachevée, s’il n’y avait pas eu ce retour gagnant de l’amour, cet amour et cette fidélité du fils revenant vers le père. Ainsi, dans le De trinitate : « pour aimer, il faut être au moins deux, dans un rapport si riche et fécond qu’il s’ouvre à tout ce qui est autre. Le Dieu d’amour est communion entre l’Amant, l’Aimé et l’Amour reçu et donné, le Père, le Fils et l’Esprit Saint », et plus loin : « En vérité, tu vois la trinité, tu vois l’amour » (VIII, 8, 12). Mais de même, peut-on penser Tolkien autrement que comme un en trois personnes (le père, créateur premier, le fils, celui qui donne sa vie pour accomplir la création du père, et ce qui en résulte, œuvre de l’esprit) ?

Ainsi, notre œuvre apparaît fondamentalement comme trine. Nous avons suffisamment, à mon sens, explicité la nécessité du lien entre le père et le fils pour que cette œuvre advienne. Voici le fils recevant cet esprit du père, et l'actualisant dans des œuvres. Le moyen-terme de cette relation est dans ce mouvement condescendant du père qui donne la vie au fils, la vie avec toute sa vivacité, sa créativité, et dans ce mouvement de réception féconde du fils. L'esprit de Tolkien n'est pas autre part que dans cette dynamique de la transmission, de la transmission pieuse, pleine d'humilité, qui fonde l'épanouissement possible de la beauté, de la bonté, en le gardant des erreurs de l'orgueil et de la vanité. Et c'est bien cet esprit qui, secrètement, éclate au fil de l'œuvre, c'est cet esprit qu'il nous est donné, primitivement, de ressaisir, d'accueillir, pour y saisir l'amour du père au fils en lequel toute vie s'engendre.

Retrouver l’esprit tolkienien, ressaisir la lumière égarée

« J’ai construit, je le crois, une époque imaginaire, mais quant au lieu j’ai gardé les pieds sur ma propre Terre maternelle. Je préfère cela à la mode moderne qui consiste à rechercher des planètes lointaines dans ‘l’espace’. Quoique curieuses, elles nous sont étrangères, et l’on ne peut les aimer avec l’amour de ceux dont nous partageons le sang. La Terre du Milieu n’est pas (à propos et si une telle note est nécessaire) de ma propre invention. C’est une modernisation, ou une altération d’un terme ancien désignant le monde habité par les hommes, oikoumenē : milieu parce qu’elle est vaguement figurée comme placée entre les Mers encerclantes et (dans l’imagination du Nord) entre la glace au Nord et le feu au Sud. Vieil anglais middan-geard, moyen anglais midden-erd, middle-erd. De nombreux critiques semblent croire que la Terre du Milieu est une autre planète ! » (Lettres)

*

*

Carte de la Terre du Milieu de Christopher Tolkien, dessinée en 1954 pour Le Seigneur des anneaux

Tout le génie de Tolkien réside, à mon sens, dans ce postulat à l’apparence folklorique : la Terre du Milieu, c’est notre monde. Tolkien crée des mythes, et fait comme s’il les recevait des temps anciens. Il est un traducteur : tradere signifie littéralement donner à travers, cela a donné le mot de transmission, et celui de tradition (passage à travers les âges). Tolkien crée des langues et des mythes, et fait comme s’il n’avait fait que récupérer de vieilles traductions. Tolkien n’a fait que récupérer des textes dont il a hérité : Le Livre rouge de la marche de l’Ouest, le journal de Bilbo, a été récupéré par Frodo puis Sam, a échu à Merry qui l’a traduit de la langue hobbit en ouestron, la langue des hommes, de laquelle elle nous est parvenue – John Ronald Reuel Tolkien n’est que le dernier chaînon de cette passation, il a largement recomposé l’histoire de Bilbo, qui était à l’état de notes désordonnées, mais la tradition du Seigneur des anneaux était autrement mieux ordonnée… et son fils a achevé son travail. Cette historiographie fictive a l’avantage de justifier toutes les incohérences, toutes les contradictions : voici que Beren, qui était un elfe, sera un homme ; voilà qu’Eärendel sera Eärendil ; voici que le sort de maints personnages (Ungoliant, les deux mages bleus, entre autres) sont laissés en suspens, oubliés par la tradition ; – pourquoi les nains dont il est question dans Le Hobbit portent-ils les noms de nos sagas nordiques ? – c’est parce que les traducteurs médiévaux qui ont hérité du Livre rouge de Bilbo en ouestron (la langue des hommes), et qui l’ont traduit en vieil anglais, ont préféré récupérer les nominations nordiques, tant le vocabulaire nain leur était imprononçable ; – pourquoi une telle digression sur l’herbe à pipe, dans Le Seigneur des anneaux ? – Merry, féru de fumaisons, l’a écrit, à partir d'un débat à ce sujet avec Théoden sur la route de l'Isengard. Bref, on peut multiplier les exemples par lesquels Tolkien se présente comme un simple interprète.

D’ailleurs, c’est ce qu’il est, en un sens, tant tout son travail (aussi créatif qu’il soit) puise son essence dans les mythologies nordiques, médiévales, grecques. Il ne cesse de se réaffirmer avant tout philologue (mot qu'il défend contre le terme de linguistique, et contre le structuralisme, qui prennent conjointement de l'ampleur tandis qu'il vieillit), et de défendre la liaison perdue entre la littérature et la philologie. Tolkien n'est pas attaché aux légendes comme à de vulgaires fables, au sens d'affabulations. Il en défend la prétention à la vérité (et il les sanctifie, quoi que d'une façon bien différente de cell d'un Chrétien de Troyes en un temps lointain) : ainsi lit-on, dans la biographie qu'Humphrey Carpenter lui consacre, cette citation qui lui est attribuée : « Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière, cette vérité éternelle qui est avec Dieu. »

Considérée à partir du Silmarillon, l’œuvre de Tolkien est marquée par la dissipation progressive d’une forme de féérie, dont on garde le souvenir, dont il faut retrouver la flamme, qui s’achève à l’Âge des hommes. Tout est en place, à la fin du Seigneur des anneaux, pour que l’histoire des hommes commence, et que le témoignage laissé par le livre de Frodo et Bilbo demeure le seul témoignage des événements glorieux qui ont marqué la terre. Un à un, les porteurs de l’anneau rejoignent les terres immortelles, puis le roi Elessar (Aragorn), Merry et Pippin s’éteignent, et Legolas et Gimli voguent à leur tour vers « les rivages blancs ».

Et pourtant, dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, le lecteur se trouve bien plutôt être celui qui découvre les réalités féériques : il s’assimile ainsi aux hobbits, humbles petits Anglais menant une existence bourgeoise, pour s’élever vers le grand voyage, les valeurs chevaleresques, le destin du monde, etc. Autrement dit, si le monde s’est lentement dépouillé de sa magie, celui qui vit dans la banalité quotidienne peut toujours la déceler dans la considération des arbres et de la lumière où cette féérie demeure. Et celui qui lève les yeux vers l’étoile du berger que retrouver Eärendil, illuminé par la splendeur de son Silmaril, voguant sur son navire Vingilot pour protéger le monde d’un éventuel retour de Morgoth. Celui qui jette un regard sur le soleil peut y voir le fruit de Laurelin, et celui qui jette un regard sur la lune peut y voir la fleur de Telperion.

Car l’histoire de la terre du Milieu est aussi celle des assauts des ténèbres pour détruire la lumière du monde. Cette lumière est assurée par les deux arbres de Valinor, en premier lieu, Laurelin la dorée, Telperion l’argenté. C’est à partir de la lumière de ces arbres que Fëanor, un prince des elfes instruit par le Valar Aulë, conçoit les trois Silmarils. Ils « avaient l'apparence du cristal mais étaient plus durs que le diamant, et nulle force du Royaume d'Arda ne pouvait les briser ni même les ternir. Ce cristal était aux Silmarils ce que le corps est aux Enfants d'Ilúvatar, l'enveloppe d'une flamme intérieure contenue dans le cristal, part de sa substance, sa vie même. Fëanor donna à cette flamme les lumières confondues des deux Arbres de Valinor et elle brûle encore en eux bien que les Arbres soient éteints et disparus depuis longtemps ».

Mais, chez Tolkien, la possession est toujours associée à la puissance, et la puissance à la déchéance. Dans son travail, Fëanor cherche à enfermer pour lui, à posséder la lumière du monde, alors que les arbres croissent en indépendance, et brillent pour chacun. C’est en cela que l’arbre est le plus pur symbole de la tradition : on veille humblement sur un arbre, on s’accapare un joyau.

Fëanor devint orgueilleux, jaloux de son frère Fingolfin, et la discorde s’instaura dans le royaume des Noldor dont Finwë était le roi. Alors ils décidèrent de s’installer sur d’autres terres que celles que les Valars leur avaient donné. Tout ceci était secrètement excité par Melkor. Et ce dernier décida de tuer les arbres de Valinor, accompagné de l’arachnide Ungoliant. « Ainsi les Ténèbres tombèrent sur Valinor. Ce qui arriva ce jour-là est longuement raconté dans les Aldudénië qu’écrivit Elemnire des Vanyar et que tous les Eldar connaissent. Pourtant, il n’est pas de chant ni de récit qui puisse rendre la douleur et la terreur qui suivirent. La Lumière disparut, mais les Ténèbres qui s’abattirent étaient plus encore qu’un manque de lumière. Cette heure vit naître une Nuit qui n’était pas une absence mais une chose en soi et, en vérité, c’était le mal qui l’avait créée à partir de la lumière, et cette Nuit avait le pouvoir de transpercer les yeux, la tête, le cœur et d’étouffer toute volonté. »

En cette heure terrible, Fëanor refusa de redonner au monde sa lumière : il eût pu le faire en brisant ses Silmarils. Il fut alors exilé, il fut accompagné de son père Finwë et du peuple des Noldors. Melkor et Ungoliant, dans leur fuite, convoitaient les Silmarils, et il parvinrent à les dérober, en assassinant Finwë : c’est le premier meurtre de l’histoire, bien que les querelles entre les elfes avaient été violentes auparavant. Fëanor, et entra dans une noire colère contre Melkor, qu’il nomma Morgoth, le noir ennemi du monde, et il parla à son peuple avec plus d’éloquence qu’on n'en vit jamais, revendiquant le trône de son père : « Dites adieu à vos liens ! Dites aussi adieu à la vie facile ! Dites adieu aux faibles ! Adieu à vos trésors ! Nous en trouverons d’autres. Ne vous chargez pas pour la route, mais prenez vos épées ! Car nous irons plus loin qu’Oromë, nous serons plus résistants que Tulkas : nous n’arrêterons pas notre chasse. Sus à Morgoth, jusqu’au bout du monde ! Nous aurons la guerre et la haine pour compagnes mais, quand nous aurons vaincu et repris les Silmarils, nous serons les seuls maîtres de la lumière immaculée, les seigneurs d’Arda dans le bonheur et la beauté. Nul autre peuple ne vous chassera ! » Alors les sept fils de Fëanor furent liés par le serment de venger Finwë, et de récupérer les Silmarils, et ils se perdirent dans cette noire obsession. On peut dire que l’attrait des joyaux, et celle de la vengeance, furent le principe des désespoirs de ce peuple.

On a d’un côté Beren, l’amant de Luthien, qui ne peut obtenir la main de cette princesse elfe, à cause de son humanité, sinon en apportant à son père un Silmaril. Et Beren se moquait d’un telle broutille, alors qu’il s’agissait de la main de Luthien. Ils parvinrent tous deux à s’emparer d’un Silmaril, car Luthien enchantait Morgoth quand Beren dérobait le joyau. Il s’agit probablement du plus grand exploit de l’histoire du monde, ils réussirent là où Fëanor et tous ses fils échouèrent, car ils étaient mus par l’amour. Il durent même subir les assauts des fils de Fëanor, liés à leur serment, qui essayaient de récupérer le Silmaril.

Lors de la guerre de la Grande Colère, après la traversée accomplie par Eärendil et Elwing, les deux derniers Silmarils, qui n’avaient été recherchés que par la convoitise et la haine, furent perdus à jamais.

On retrouve de nombreuses histoires analogues au cours du légendaire qui suit. La lignée du Gondor s’éteint suite au meurtre de son roi par le roi sorcier d’Angmar, car le fils héritier, Eärnur, disparut au nord des Terres du Milieu, dans une furie vengeresse (ce qui commença la lignée des intendants).

Outre les Silmarils, Fëanor a aussi forgé les palantíri , les pierres de vision. Elles sont sauvées des eaux au moment de la chute de Númenor, et emportées par Elendil sur les Terres du Milieu.

C’est à cause d’un palantír, notamment, que Saroumane sombre dans l’orgueil, il se passionne pour une science occulte, industrieuse et méprisante de la vie. « Sa science est profonde, mais son orgueil a grandi avec elle », dit de lui Gandalf. Car la froideur orgueilleuse du mage n'est pas sans liaison avec la fureur vengeresse de Fëanor. Saroumane est hautain, il considère comme ridicules la bonhommie de Gandalf, ami des semi-hommes et fumeur d'herbe à pipe. Voyez un peu cette opposition entre la froideur du scientifique et le bon sens plein de vie du pèlerin gris : « "Lorsqu'il est question de choses graves, Mithrandir, je m'étonne vraiment que tu t'amuses avec tes jouets de feu et de fumée, tandis que d'autres discourent avec ferveur." Gandalf rit et répliqua : "Tu ne t'en étonnerais pas si tu avais toi-même pris goût à cette herbe. Tu t'apercevrais que la fumée que l'on exhale vous éclaircit l'esprit et chasse les ombres. De toute manière, cela donne de la patience, et permet d'écouter sans colère les choses fausses." » Chez Saroumane, le sens obtus, froidement méthodique, de la hiérarchie des problèmes, le mépris des plaisirs et des fastes d'autant plus beaux et qu'ils sont gratuits, ne sont pas sans rappeler Judas, au chapitre 12 de saint Jean : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres ? »

En effet Saroumane est sincèrement convaincu que la soumission aux méthodes du malin, l'usage des puissances de destruction, sont mises en œuvre pour le mieux. Il manie une langue rhétorique et hypocrite celle des politiciens, mais il finit par se persuader complaisamment de ses propres manipulations. « Mais vous Gandalf ! Pour vous au moins, je suis peiné, car je prends part à votre honte ; […] Maintenant encore, ne voulez-vous pas écouter mon conseil ? […] Car je n’avais pour vous aucune malveillance ; et je n’en ai même pas aujourd’hui encore, bien que vous reveniez me voir en compagnie des violents et des ignorants. […] Nous pourrions encore accomplir beaucoup ensemble pour guérir les désordres du monde. […] Pour le bien commun, je suis prêt à redresser le passé et à vous recevoir. »

(On n'a pas pensé, à ce qu'il me semble, à rapprocher la figure de Saroumane de l'archidiacre Claude Frollo, splendide personnage du Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais quiconque a lu le roman peut dors et déjà saisir l'intérêt d'un tel rapprochement : Saroumane – comme Gandalf – est un peu l'équivalent d'un prêtre, figure de spiritualité, d'autorité, de science ; Frollo, peut-être plus encore que Saroumane, est d'abord franchement animé de bonnes intentions, mais la plongée dans des sciences occultes (l'alchimie, équivalente aux sorcelleries de Saroumane, et à l'orgueil d'être savant par le biais du palantír) corrompt progressivement son âme, car la pureté des intentions n'est certainement pas imperméable à la malice des moyens ; enfin, les deux hommes finissent par chuter clairement dans le péché et la convoitise, qui consiste chez Frollo à s'accaparer Esmeralda, chez Saroumane, à vouloir sa place dans les plans noirs de Sauron, et donc sa part dans sa tyrannie.)

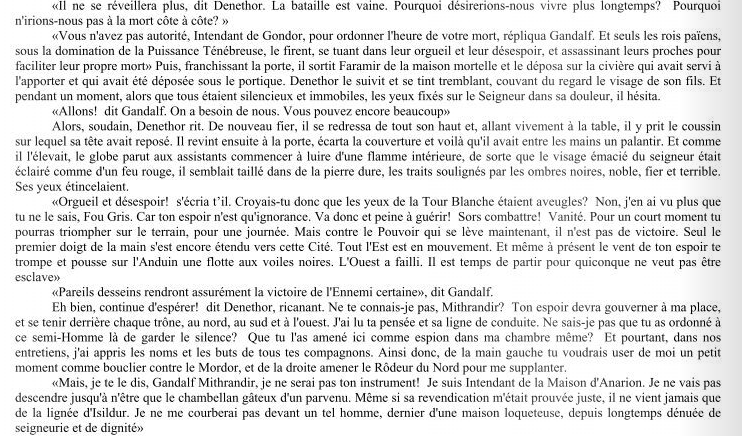

C’est aussi à cause d’un palantír que Denethor devient fou, désespérant des possibilités d’une victoire sur Sauron, apeuré devant les terribles visions que lui transmet le Seigneur des Ténèbres. Denethor, lui aussi, cherche à rallier Gandalf à son désespoir. Je cite ce passage un peu long (rallongeant encore cet article conséquent), car il exprime assez bien cette opposition entre la lumière véritable (celle des arbres, de Nimloth notamment, sur lequel je reviendrai), et celle des vaines joailleries de Fëanor.

Face à la vanité des savoirs de Denethor se dresse, précisément, la vivacité de l’arbre sauvé par la Isildur, Nimloth. L'arbre est assimilable à la vie, il est l'image par excellence de la génération et de la lignée, image en cela de la durée, des nouements du temps où demeure même tout en se modifiant un même élan d'ascension et de creusement. C'est bien par l'arbre que l’on peut ressaisir l’esprit tolkienien.

Tolkien juché

Entrons jusqu’à la cime la plus haute, plongeons dans la racine la plus profonde, de l’œuvre tolkienien…

C’est par une reprise d’un célèbre vers du Marchand de Venise, « All that glisters is not gold – », que Tolkien écrit l’un de ses plus fameux poèmes, où se mêlent une fois de plus la lumière et la vie – assimilée à l’arbre.

« All that is gold does not glitter,

Not all those who wander are lost;

The old that is strong does not wither,

Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,

A light from the shadows shall spring;

Renewed shall be blade that was broken,

The crownless again shall be king. »

Ce poème, prononcé par Gandalf à propos d’Aragorn, est traduit fort littéralement par Francis Ledoux :

« Tout ce qui est or ne brille pas,

Tout ceux qui errent ne sont pas perdus,

Le vieux qui est fort ne dépérit point.

Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel.

Des cendres, un feu s'éveillera.

Des ombres, une lumière jaillira;

Renouvelée sera l'épée qui fut brisée,

Le sans-couronne sera de nouveau roi. »

Tolkien s’inscrit dans ce vaste courant qui, aux prises avec la modernité, ne se résigne en rien à la nécessité d’une fuite des muses. En cela, il est proche du souci du romantisme allemand d’un « réenchantement du monde » par la ressaisie des formes et des mythes anciens. Des littératures comme celles de Jünger ou de Gracq, franchement héritières du romantisme allemand (et de Wagner dans le cas de Gracq), entrent nettement en résonnance avec la littérature de Tolkien, par la voie imaginative qu’elles empruntent, hors de toute fixation spatio-temporelle, par cet archaïsme aristocratique qui les emplit.

À ce titre, la lecture du très bel essai consacré par Gracq à Sur les falaises de marbre de Jünger dans Préférences (« Symbolique d’Ernst Jünger ») est fort utile à l’intelligibilité de l’œuvre de Tolkien : « De grandes images le traversent, qui ont été, qui sont encore, celles de notre vie d’homme au milieu du siècle, de nos joies et de nos désastres, mais on ne les retrouve comme on retrouve – par exemple – Alexandre le Grand sous l’image emblématique du roi de trèfle : elles sont devenues figures d’un jeu étrange, d’un grand jeu – simplifiées, capturées comme dans un contour d’éternité, et qui pourtant rien qu’à les reprendre brûlent à nouveau les doigts du joueur. Et nous les reconnaissons toutes sans pouvoir les nommer. Ce sont les figures de notre donne : émouvantes ou terribles, ce sont les figures sous lesquelles notre destin nous a été distribué. »

La différence de Tolkien avec Gracq et Jünger réside, me semble-t-il, en ceci que les regards de Jünger et même de Gracq se posent d’emblée hors du temps, sub species æternitatis (dit-on en philosophie), le premier de part sa tendance platonicienne, qui le mène à rechercher des figures idéales d'un temps, leurs interactions (le nihiliste, le travailleur, l'anarque…), le second, par l’influence de Spengler qui le conduit la recherche d’un moment-type, celui de l’attente qui succède à une période de très grand calme, avec tout ce qu’il porte d’effervescence et de messe-basses. On est toujours dans l'ordre assez allemand du type, du singulier synthétisant l'universel. Jünger et Gracq sont des âmes pleines de livres et d'existence vécue qui embrassent, avec une précision d'aristocrate, ce que notre civilisation a pu livrer à travers les âges. Ceci est à eux, et en eux, immédiatement (au moins au moment de l'écriture) : ils relèvent et déploient ces univers – le mot est de Gracq dans ce même article – héraldique, un univers de types et de figures (c'est le nom d'un essai de Jünger). Au contraire, Tolkien ne cesse d'arpenter les chemins de la plus grande élévation, de la pureté la plus immaculée : il le fait par les chemins détournées du souvenir et de la tradition. Si son œuvre ne parle, en fin de compte, que de la secrète liaison (la re-ligion, pourrait-on dire) de la noblesse avec la vie, de la beauté avec la bonté, de la luminescence céleste et de l'enracinement terrien, cela ne peut être ressaisi que dans la temporalité, aux travers de toutes ces histoires lointaines, chargées d'esprit, transmises par l'âme généreuse du conteur.

Et chez Tolkien, en bon catholique, cet esprit est constamment menacé de se dissiper dans la vanité d’une vie pensée contre la mort, pleine d’avidités futiles, dont la folie se déploie aux travers de sapiences et de conquête pleines d’orgueils. Les hobbits de la Comté sont d’ailleurs d’autant moins susceptibles de sombrer dans ce genre de folie, qui caractérise les puissants (le valar Melkor et le maïar Sauron, le savant Saroumane, les seigneurs des maisons humaines) qu’ils connaissent toutes ces joies simples et paisibles, si attachées à la vie réelle, si éloignées de la jouissance futile de l’idée de sa propre puissance qui caractérisent un Saroumane ou un Ar-Pharazôn (le dernier roi de Númenor).

Ce que tisse Tolkien, c’est le lien secret entre la sagesse d’Aragorn et la jouissance tranquille des gens de la Comté – et c’est ce lien secret qui fonde « la communauté de l’anneau ». Voici Aragon, acceptant paisiblement sa finitude (« Je vais donc maintenant m’endormir »), car « si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit », et « celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle », ainsi qu’il est écrit dans l’Évangile selon saint Jean (12, 24-25). Voilà ces plaisirs tellement réels, et toujours menacés par l’oubli, si bellement résumés aux début de Sur les falaises de marbre de Jünger : « Ô puissions-nous d’un tel sentiment, tirer une leçon dont nous nous souviendrions à chaque instant de notre joie ! Plus doux encore est le souvenir des années que nous versa le ciel, si ce fut une soudaine épouvante qui les termina. Nous comprenons alors quel bonheur c’est déjà pour nous autres hommes, que de vivre au fil des jours en nos petites sociétés, sous un toit paisible, parmi les bonnes conversations, salués d’un bonjour et d’un bonsoir également tendres. Hélas, nous reconnaissons toujours trop tard que la fortune qui nous donnait ces choses nous ouvrait déjà ses trésors. » Les fameuses embûches des cent premières pages, rébarbatives, du Seigneur des anneaux ne sont finalement qu’une exposition (évoquant ces gens que sont les hobbits, l’herbe à pipe ou l'organisation de la Comté) de ce qui donne tout le sens de la quête des hobbits !, car c'est grâce à cette terre chérie qu'ils vont au bout de l'aventure.

Aragorn et Sam, le prince et le jardinier, sont d’ailleurs les deux héros qui soutiennent le plus infailliblement la destinée de Frodo. On pourrait même dire qu’Aragorn est tout à fait analogue à Sam. Aragorn sera le roi-Elessar, il dirigera le Royaume Réunifié, et garantira la tranquillité de la Comté en interdisant aux hommes de s’y rendre. Sam deviendra maire de Hobbitebourg pendant des dizaines d’années. Aragorn s’éteindra, veillé par Merry et Pippin, et sera inhumé en Terre du Milieu : il demeurera dans sa mortalité attaché à cette terre qu’il a fait fructifier. Sam, le dernier porteur de l’anneau, voguera vers les Terres Immortelles au soir de sa vie (c’est le fait qui achève les appendices du Seigneur des anneaux). C'est un bien singulier retournement, quand on y pense, que ce rôdeur, l'arpenteur ou grand-pas (strider), comme on voudra, assez héritier en cela de la figure romantique du Wanderer, finit par s'établir, dans l'enracinement et la sédentarité la plus pure, quand Sam, le jardinier, dont la fonction même est de veiller sur une terre bien définie et particulière, finit par accomplir le grand des voyages… signe d'un enracinement qui est toujours une tension vers ce qu'il y a de plus sacré, signe d'un voyage qui rôde et qui arpente toujours en vue d'une plénitude, dont l'image serait le foyer : c'est la cité terrestre en marche vers les cieux, et la cité céleste que l'homme tellement homme ne peut comprendre qu'à l'aune de cette plénitude d'harmonie que serait la famille première...

Ostermorgen, de Caspar David Friedrich (1835)

On comprend dès lors que c'est en tant qu'Aragorn est le roi qui redonne vie à la lignée de Númenor qu'il est – un jardinier ! Ce qui marque la bonté du règne du roi Elessar, c’est bien qu’il commence par la replantation, dans la cour de Minas Tirith, d’une pousse de l’Arbre blanc du Gondor (car l’arbre actuel, bien que laissé là, était mort) : c’est Gandalf qui a aidé Aragorn à retrouver l’arbre, qui se trouvait sur les pentes du mont Mindolluin, sur les hauteurs de la cité de Minas Tirith. « Il grimpa jusque-là, et il vit que, du bord même de la neige, jaillissait un tout jeune arbre, qui n’avait pas plus de trois pieds de haut. Il avait déjà poussé de jeunes feuilles, longues et bien faites, sombres sur le dessus et argentées par en dessous, et à son mince sommet il portait un petit trochet de fleurs aux pétales brillants comme la neige au soleil. »

Veiller sur l’arbre, c’est veiller sur la vie, son épanouissement, sa croissance, son élévation : c'est savoir que les sociétés vivantes donnent leurs fruits les plus riches dès lors qu'elle puise au plus profond. Aragorn règne comme un jardinier ; Saroumane au contraire règne comme un intellectuel et un industriel.

« Je prends dans toutes mes œuvres le parti des arbres contre tous leurs ennemis. La Lothlórien est belle parce que les arbres y sont aimés ; ailleurs, les forêts apparaissent en train de s’éveiller à leur propre conscience. La Vieille Forêt était hostile aux créatures à deux jambes en raison du souvenir de nombreuses blessures. La forêt de Fangorn était ancienne et belle, mais à l’époque de cette histoire, crispée par l’hostilité parce que la menaçait un ennemi aimant la machine. La Forêt Noire était tombée sous la domination d’une Puissance qui détestait toutes les choses vivantes mais sa beauté fut restaurée et elle devint Vertbois-le-Grand avant la fin de l’histoire. » (Lettres)

L’arbre blanc rattache Aragorn non seulement à la lignée de Númenor, mais aussi à Telperion, l’un des deux arbres qui apportèrent à Arda la première lumière (en l’occurrence, il s’agit de l’arbre mâle conférant une lumière d’argent, lunaire). « Yavanna fit pour les Elfes une réplique plus petite de l'Arbre Blanc, identique sauf en ce qu'il ne donnait pas de lumière par lui-même, et on l'appela Galathilion dans la langue des Sindar. » Il poussait sur le parvis de la tour d'Ingwë à Tirion (Quenta Silmarillon) De Galathilion pousse l’arbre Celeborn, qui fut planté sur l'Île Solitaire, Tol Eressëa. On en vient enfin à Nimloth, une pousse de Celeborn qui fut offerte à Elros, et dont l’histoire fait corps avec la lignée de Númenor.

Venons-en, un peu lestement, à la chute de Númenor.

Sauron, d’abord prisonnier d’Ar-Pharazôn, parvient à écarter du conseil royal Amandil (le sage père d’Elendil), et à manipuler un roi plein d’orgueil. Ar-Pharazôn se détache de la langue des elfes, qui le lie à l’autorité des valars. Il en vient même à instaurer dans le royaume un culte à Morgoth. Sauron le pousse à abattre Nimloth, l’arbre blanc de Númenor. Ar-Pharazôn hésite, puis finit par abattre effectivement l’arbre.

Néanmoins, autour d’Amandil et de son fils Elendil, qui a lui-même deux fils, Isildur et Anárion, une frange des Númenóréens demeure fidèle aux Elfes. Parmi eux, Isildur profite de l'hésitation providentielle du roi Ar-Pharazôn (qui correspond sans doute à un moment où celui-ci eût pu revenir au bien) et : « sans rien dire, [il] sortit dans la nuit et accomplit un exploit qui lui valut plus tard la renommée. Il entra seul, déguisé, à Armenelos, pénétra dans les jardins du Roi interdits aux Fidèles, il alla jusqu’à l’Arbre dont personne ne devait approcher sur l’ordre de Sauron et qui était gardé nuit et jour par ses serviteurs. Nimloth ne brillait pas et ne portait aucune fleur, car c’était la fin de l’automne et l’hiver s’approchait. Isildur évita les gardes, prit un fruit qui pendait et voulut repartir. Mais les gardes, alertés, l’attaquèrent et il dut se frayer un chemin à coups d’épée en recevant plusieurs blessures. Son déguisement fit qu’on ignora qui avait porté la main sur l’Arbre, mais c’est à peine s’il put revenir à Rómenna et déposer le fruit dans les mains de son père avant que ses forces ne l’abandonnent. Le fruit fut planté en secret, béni par Amandil, et une pousse s’éleva qui grandit au printemps. Et quand s’ouvrit la première feuille, Isildur, qui était resté longtemps couché sur le seuil de la mort, se leva et oublia ses blessures. »

Dans ce fort beau passage de l’Akallabêth, la vitalité d’Isildur est véritablement liée à celle de l’arbre, signe qu’il prendra le relais de la maison des Dúnedain. En effet, alors qu’Ar-Pharazôn dans sa folie décide d’attaquer les valars pour conjurer sa mortalité, l’île de Númenor est ensevelie sous les flots, dans une histoire qui tient autant de l’Atlantide des Grecs que du Déluge judéo-chrétien. Le Noé de cette histoire, c’est Elendil, partant avec ses deux fils pour établir des royaumes en exil, et emportant en terre du Milieu sept palantíri et sept étoiles (dont celle que Galadriel offrira à Frodo), ainsi qu’un germe de l’arbre blanc.

Isildur sauve la race des Dúnedain, à un titre peut-être plus important encore que son père, car il rend possible la préservation du signe vivant de ce qui relie le porteur actuel de la royauté à Elros, père de la race des Dúnedain, à Eärendil le marin, Beren et Luthien, et aux premiers arbres de Valinor. L’idée d’un « retour du roi », qui permet le fleurissement de la vie après l’élimination du Seigneur des Ténèbres (notre poème le montrait bien), est inconcevable sans la préservation des racines suffisamment puissantes pour n’être pas atteintes par le gel. Aragorn est obsédé à la fois par la pureté à laquelle son sang lui oblige (puisque, reconnu légitime, il peut et donc doit restaurer la paix dans la Terre du Milieu) et par la conscience de la possibilité toujours présente d’avoir la faiblesse de manquer sa tâche, voire de sombrer dans la tyrannie – on pense à la déchéance d’Ar-Pharazôn, et à la vanité d’Isildur qui ne parvient pas à détruire l’anneau. Aragorn, et c’est très important, refuse humblement l’anneau que Frodo lui offre, au contraire de Boromir qui se croit apte à en user pour le bien – qu'on nous ennuie encore, si l'on veut, avec le manichéisme de M. Tolkien ! La grandeur du preux chevalier, tel qu'il apparaît dans Le Seigneur des anneaux, dont la pureté est assez exceptionnelle au sein au sein du corpus tolkienien, ce n'est pas le bravard téméraire qui croit en sa propre puissance, tout tendu vers les gloires du monde, et sûr de sa puissance et de sa vertu : c'est celui qui reconnaît sa faiblesse (son péché) et qui s'abandonne à la destinée qui est la sienne, dans la plus digne des humilités. Aragorn pense selon la profondeur du temps qui l’oblige et lui enseigne, Boromir pense au présent, selon ce qui apparaît le plus rationnel en termes de moyens et de fins – mais il reconnaît, en fin de compte, la futilité d'un tel orgueil, et reconnaît son roi. (D’ailleurs, Gandalf lui-même refuse de porter l’anneau : on peut penser que, s’il avait cédé à la tentation – car nul n'en est exempt ! – , il eût pu devenir un nouveau Sauron…)

Chez Tolkien, l’esprit est toujours hérité. Pourtant, on l'a bien vu, il ne cesse, au travers de l'histoire, au long des lignées, d'être malmené, bafoué, profané. Il ne s'agit donc nullement de suivre servilement les pères ; il ne s'agit pas non plus (cela procèderait d'un orgueil parallèle) de tout l'héritage mettre de côté, et de rebâtir à partir de rien – à partir de sa propre et si vaine puissance, de sa fragile vertu. Le temps est une leçon d'humilité : s’inspirer des folies et des grandeurs des pères, c'est restaurer l'ordre des choses – ou plutôt réveiller l'ordre secret, enfoui sous les poussières de la corruption de l'homme –, c'est assujettir toujours le pouvoir, que l'on reçoit car il nous est conféré, à la beauté de la lumière et à la bonté de la vie… On voisine ici peut-être davantage Péguy que Jünger ou Gracq, à preuve ces vers d’Ève qui expriment très parfaitement, cette ressaisie de l’éternité lumineuse à partir de nos vies charnelles et temporelles, de la première glaise de nos vies d'homme, oui : cette complicité de la profondeur terrestre et de la grâce céleste – et c'est cela, l’esprit tolkienien :

« Car le surnaturel est lui-même charnel

Et l’arbre et la grâce est raciné profond

Et plonge dans le sol et cherche jusqu’au fond

Et l’arbre de la race est lui-même éternel.

Et l’éternité même est dans le temporel

Et l’arbre de la grâce est raciné profond

Et plonge dans le sol et touche jusqu’au fond

Et le temps est lui-même un temps intemporel.

Et l’arbre de la grâce et l’arbre de nature

Ont lié leurs deux troncs de nœuds si solennels,

Ils ont tant confondu leurs destins fraternels

Que c’est la même essence et la même stature. »

The road goes ever on...

Voici le moment d’en conclure avec ce parcours au long cours de l’œuvre tolkienienne, œuvre trine, où la création procède de l’amour, où la réception procède de l’amour, et dont tout l’esprit réside dans la passation des conseils, de la lumière et de la vie au travers du temps. MM. Tolkien, père et fils, l’un par la manière dont il se présente comme un simple traducteur, l’autre par l’humble soumission par laquelle il nous fait le passeur de toutes ces histoires, dans leurs sources diverses, perpétuellement reprises, nous offrent ces légendes. Ils nous les offrent afin qu’elles nous étonnent, qu’elles nous émerveillent et qu’elles nous guident, quoi que notre monde soit un peu moins peuplé de magie, exactement comme elles guident Aragorn, obligé de démêler, de ressaisir le sens, de recevoir la tradition dans sa pureté, dans un monde qui est autrement moins enchanté que celui des histoires qu’il a reçues. Le rapport sacral des arbres de Tolkien manifeste que nous pouvons communier dans un sens de la sacralité, liée au primordial et à l’archaïque. Je termine en citant le quatrième de couverture du Hobbit, où le vieux père malicieux nous enjoint à poser un regard un peu renouvelé sur le monde, un peu plus naïf, aussi : « jusqu’ici, l’histoire et les légendes n’ont tenu aucun compte des hobbits, peut-être parce qu’ils préféraient, en général, le confort à l’agitation et aux émotions fortes. Mais ce récit – tiré de ses mémoires personnels – de la seule année excitante dans la vie de M. Sacquet permettra de vous familiariser avec ces gens fort estimables, qui de nos jours (dit-on) se font plutôt rares. Le bruit les dérange. »

N'entendez-vous pas résonner la chanson de Bilbo ?

The Road goes ever on and on,

Down from the door where it began.

Now far ahead the Road has gone,

And I must follow, if I can,

Pursuing it with eager feet,

Until it joins some larger way

Where many paths and errands meet.

And whither then? I cannot say.

Balthasar Parpaillon